Downloads

Download

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

竞赛与科研融合:高校“三全育人”模式的创新与实践

陈怀广,李贺贺,赵庆利,张艳

山东建筑大学理学院,山东济南

摘要:在新时代背景下,高校教育面临培养实践型创新人才的挑战,传统教育模式在提升学生科研创新能力方面存在不足。本研究旨在探索竞赛与科研融合在高校“三全育人”模式中的应用,通过问卷调查与数据分析,探究该模式对学生学业成绩和综合能力的影响。结果显示,参与学科竞赛和科研项目的学生在学业成绩和综合测评中表现显著优异,获得高级别竞赛荣誉的同学更加突出。竞赛与科研融合模式显著提升了学生的实践能力、创新思维和团队协作精神,增强了其升学和就业竞争力。

1 引言

党的二十大强调[1]“我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动,加快建设教育强国、科技强国、人才强国,坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之”,在此背景下,培养创新型人才是国家、民族长远发展的大计,是社会发展的必要要求。高等学校作为知识创新和人才培养的重要基地,肩负着培养适应新时代发展要求的高素质人才的使命[2]。三全育人,即全员育人、全程育人、全方位育人,是高校立德树人的重要途径[3]。习近平总书记强调[4]:“把立德树人作为教育的根本任务”“把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准”。面对经济社会发展的新需求和科技进步的新趋势,传统的高校人才培养模式亟需创新与突破[5]。

竞赛和科研是高校培养实践型创新人才的重要方法[6,7]。学生通过参与竞赛和科研项目,可以在解决实际问题中了解学科前沿知识,培养学生的科学素养、团队合作精神和领导能力,同时能激发其创新思维,提高其解决问题的实践能力,从而构建更加全面、立体的知识体系,为更好地适应未来的学术研究和职业发展打下坚实的基础。

高校应充分发挥竞赛与科研的实践育人功能,从而实现全员、全程、全方位的三全育人目标。通过制定相关激励政策,鼓励学生积极参与竞赛与科研活动,形成全员育人的良好氛围;推动教师将竞赛与科研活动的引导贯穿于教学过程之中,实现全过程育人。高校还应从课程设置、实践教学、校园文化等多个方面切入,针对竞赛与科研活动进行内容创新,构建全方位的育人环境。因此,研究竞赛与科研融合的三全育人模式,对实现以学生为中心,以成果为导向的应用研究型创新人才的培养具有重要的理论意义和应用价值[8]。

2 赛研融合的三全育人培养体系

学生在大学期间,全方位学习专业知识,夯实理论基础;参与学科竞赛激发学生的创新意识,培养其实践能力;投身于科研活动有效提升学生的科学素养,拓展其研究能力。学生在教师的指导下, 学生通过组队的方式参与相关的学科竞赛和科研活动,与团队成员共同协作,解决实际问题,可以全面提升知识的广度与深度、技能的多样性与专业性,以及个人素质与综合能力,从而培养出复合型创新人才。

2.1 “三全育人”的内涵

在当前本科教育中,传统的“以教为中心”的教学模式已难以满足学生个性化发展的需求,而“三全育人”理念深刻贯彻了全员、全程、全方位育人的原则,推动了本科课堂由传统的“以教为中心”模式向更加注重学生个性化发展的“以学为中心”模式转变[9,10]。三全育人模式的育人目标在于培养学生的全面发展,即知识、能力、素质三位一体的综合提升。

在知识方面,充分深入挖掘学生潜能,强化基础知识学习,利用多元化教学方式,激发学生学习积极性,帮助其构建知识框架,实现从标准化教学到个性化培养策略的转变。在能力方面,为学生提供更多解决问题的场景,促使理论与应用的有效衔接,锤炼其创新思维、实践技能及团队协作能力。在素质方面,通过实际问题的相关背景,引导学生坚定理想信念,增强其思想道德品质、科学文化素养、个人心理素质等。

2.2 以赛促学的内涵

以赛促学的培养方式是教师引导学生参加学科相关竞赛活动,促进竞赛与教学融合,让学生在实践中学习、在学习中实践,实现专业知识与综合素养的双向提升[11,12]。学科竞赛驱使学生将所学专业知识应用于实际问题,这些竞赛问题涉及多个学科领域的知识和技能,需要学生组成团队在教师的指导下进行协作,共享所学知识, 积极沟通解决问题。

在竞赛的过程中会面临诸多困难,如时间紧迫、任务繁重、竞争激烈等,需要团队中的每位同学发挥自身创造力、创新力和团队协作能力,进行问题分析、设计可行性方案、数据处理、实验模拟与验证等一系列实践环节,解答遇到的问题。学生通过参加学科竞赛,克服困难逐步解决难题,能够多方面提升自身实践能力、创新能力、团队协作能力,在整个过程中锻炼心理素质、提升综合素质、延伸学科交叉与融合的能力等。

2.3 以研促学的内涵

科研活动本质上是一种创新性科学研究的过程,要求学生对现有知识充分理解并深入思考, 而且也要具备独立思考、勇于创新的能力和团队成员之间密切协作的精神[13,14]。参加科研项目,在教师的指导下利用掌握的知识进行理论创新与实践创新等,是培养学生创新能力与综合素质的重要途径[15]。

高校应充分发挥科研活动的育人作用,引导学生积极参与科研项目。学生在完成科研任务的过程中,可以逐步加深对理论知识的理解,激发自己的创新思维,更好地学会与团队成员沟通、合作以解决遇到的各类问题,评估研究结果的意义和价值, 形成独立的观点和判断。通过参与科研项目、开展创新性实验研究等形式,学生能够深入了解学科前沿动态,全面提升自的创新能力、团队协作精神、批判性思维等科研素质,多维度逐步提升自身综合能力。

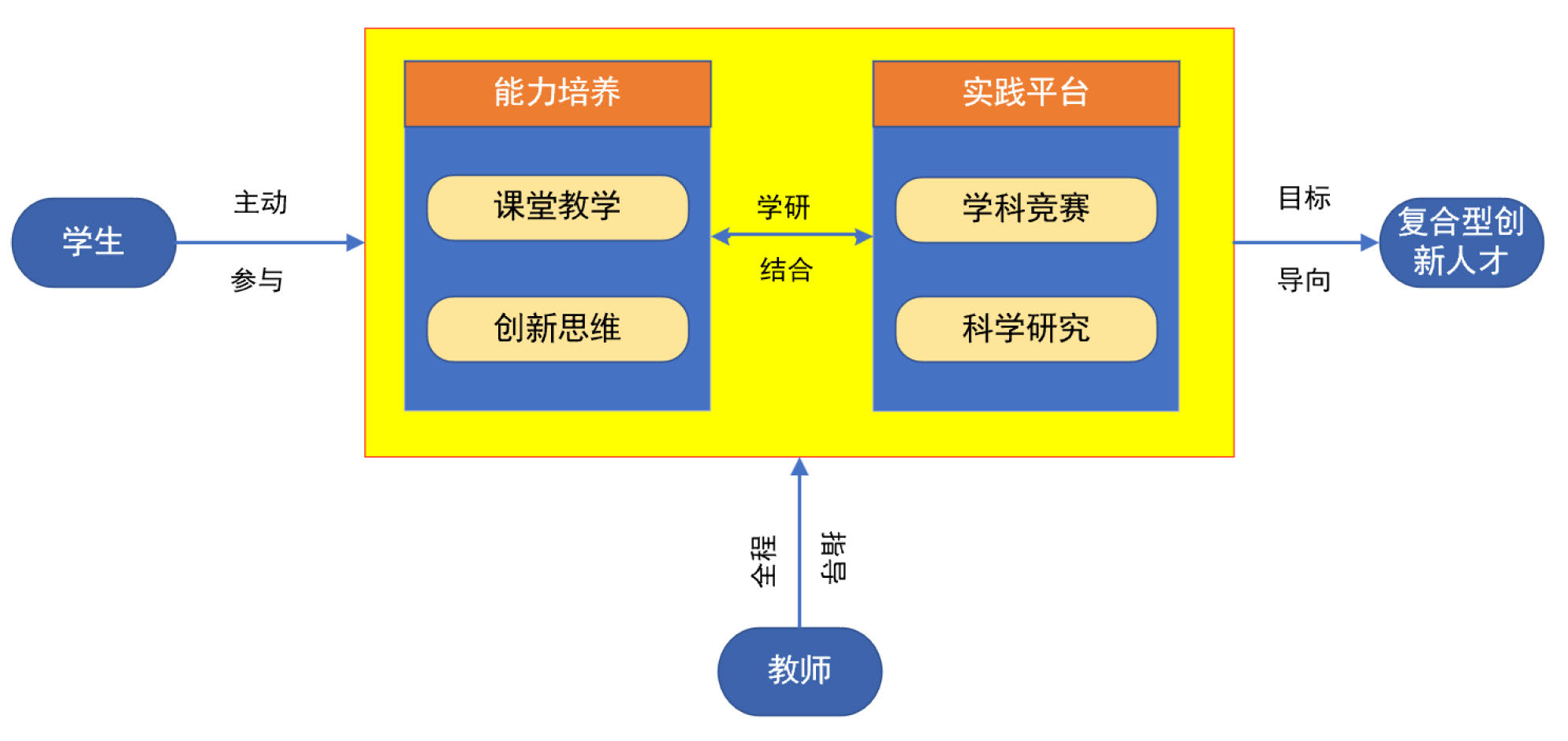

2.4 竞赛与科研融合的三全育人培养体系

在高等教育框架中,竞赛与科研的深度融合已成为促进“三全育人”培养体系发展的重要策略。该体系以全方位、全过程、全要素的育人理念,推动师生全面参与,通过课堂教学培养多维能力,高效搭建学科竞赛、科学研究的实践平台,以完善“ 自主学习、全程指导、以赛促学、以研促学、赛研结合”的培养体系,全面提高学生的综合素质、创新能力与实践能力,培养学生成为复合型创新人才,体系结构如图1所示。

图1.赛研融合的三全育人体系

三全育人培养体系下,竞赛与科研的深入融合发展,为学生提供了锻炼自身能力、提高学术素养的平台,也为教师课堂教学与资源配置的改善提供了支撑。在教学环节,教师将竞赛与科研相关基础内容融入教学,使学生在课堂中以更加丰富的形式掌握实践理论,初步了解实战案例以及专业前沿发展方向,促进理论与实践交叉融合;在实践环节, 学生参与学科竞赛与科研项目,在教师的个性化指导下,应对各种难题与挑战,激发探索科研的兴趣,充分挖掘自身多方面潜力。竞赛与科研的融合发展促进了教学资源的高效利用,搭建良好的实践平台,为学生的全面发展开拓了新的空间,优化了现有资源配置。

3 科研与竞赛双驱动的人才培养策略

在三全育人机制和科研与竞赛双轮驱动下,为全面培养学生的创新与实践技能,加深其对专业知识的理解,应打造多样化的竞赛体系、深入参与教师的科研课题、建设专业化教师团队,积累宝贵的实践经验,构造科学的评价体系,激发学生的内在创新潜能,培育具备创新精神、实践能力的高素质应用研究型人才。

3.1 强化实践-搭建融合行业特色的竞赛平台

评估学生实践能力和创新思维的重要策略就是高水平学科竞赛。为激发学生潜能,锻炼其实战能力,高校应参与或主办数学建模竞赛、市场调研大赛等各学科竞赛榜单上的高质量学科竞赛。此外,高校应与行业、企业深度合作,优化竞赛环境,打造具有行业特色、紧贴行业需求的实用性竞赛平台。

3.2 科研深耕-素养与创新能力培育之道

深度参与教师的科研项目或主持校级开放实验项目是培养学生科研素养和激发其创新思维的重要策略。为此需要学校构建一个开放包容、倡导探索的科研生态环境,积极鼓励并引导学生广泛参与相关的科研活动,涵盖教师主导的前沿课题、学生主持的开放创新项目等。这个过程促使学生实现了从理论到实践的跨越,激发他们系统地学习科研方法的兴趣,锻造严谨的科研思维,丰富实操技能,并在试错、总结和提升中不断积累经验,最终提升解决实际问题的能力。

3.3 双擎领航-导师团队专业指导

在赛研融合驱动的三全育人培养模式中,导师团队对学生的引领与指导作用至关重要。选拔经验丰富并且学术卓越的教师担任导师,全方位、多层次地关注学生成长动态,在学生科研与竞赛遇到困难时,及时提供针对性的有效解决方案。学生在导师多样化的指引下自我提升,实现自身综合素养的全面发展。

3.4 理实结合,持续完善赛研融合的评价体系

将理论知识和实际应用问题相结合,从多个主体、多个角度对赛研融合的三全育人培养成效进行客观评价。评价体系从科研参与度与产出、竞赛表现与成绩、创新思维与能力、实践能力等多个维度,运用多样化的综合评价方式进行评价。此外, 建立评价结果反馈机制,确保评价客观公正,为人才培养提供理论支撑。

在三全育人背景下,科研与竞赛融合的双擎育人策略是全面且高效的。它们以学科竞赛为引领,以科研项目为抓手,以创新思维为导向,以目标性实训为手段,探索课程、竞赛、科研、创新一体化的育人模式,实行“ 项目驱动、竞赛引领、教师指导、学研结合、奖励激励”为总体思路的人才培养保障体系,调动指导教师和学生参与的积极性,为培养更多具有创新精神和实践能力的高素质人才做出更大的贡献。

4 赛研融合的培养模式的实践效果

为探究赛研融合的培养模式对学生综合能力的实践影响效果,通过问卷星设计调查问卷,面向山东建筑大学不同学院、不同年级的学生发放问卷, 共回收有效问卷261份,对问卷数据预处理后进行分析,得到赛研融合的培养成效展示,并对结果进行相应的讨论。

4.1 学生学业成绩方面的培养成效

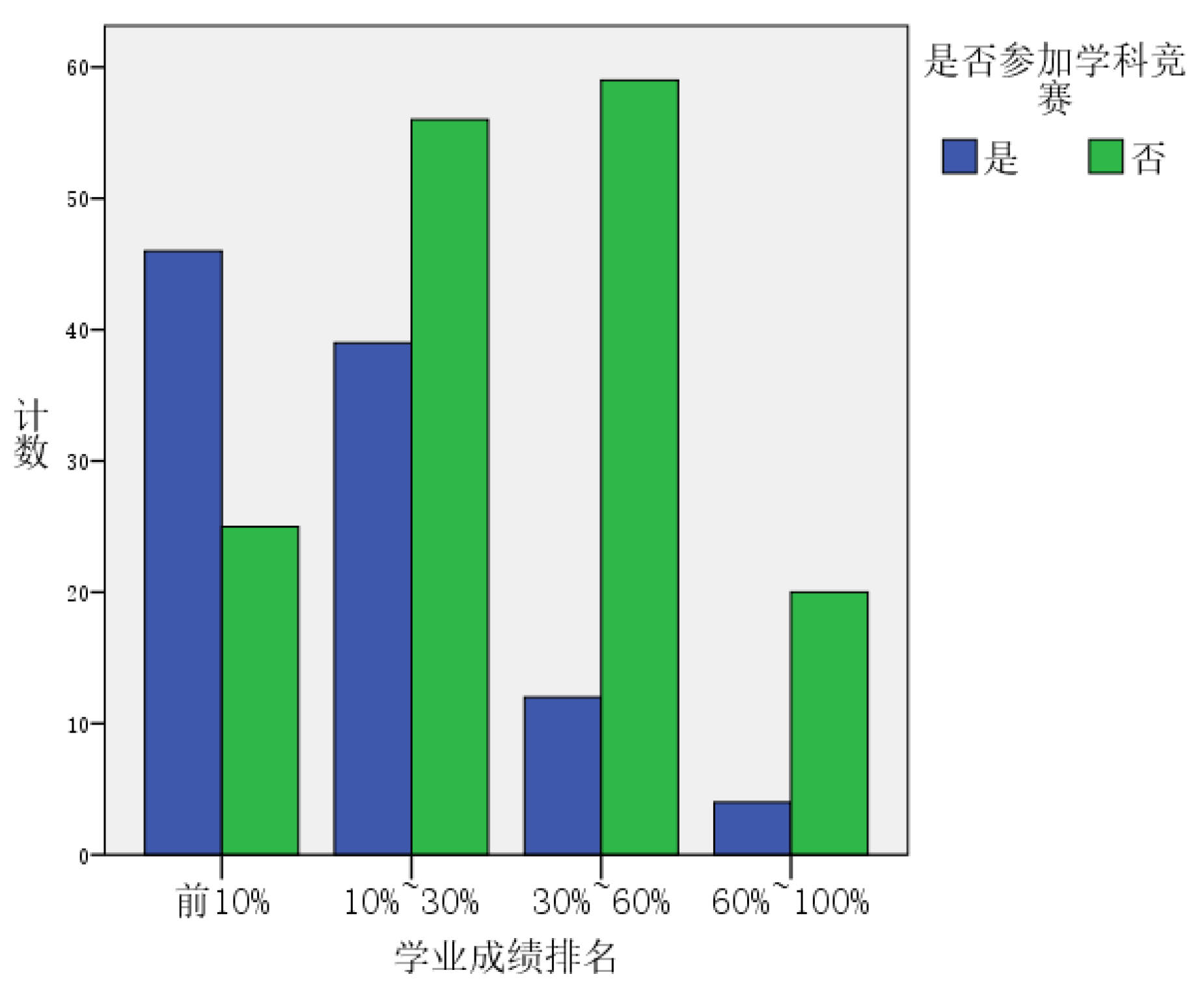

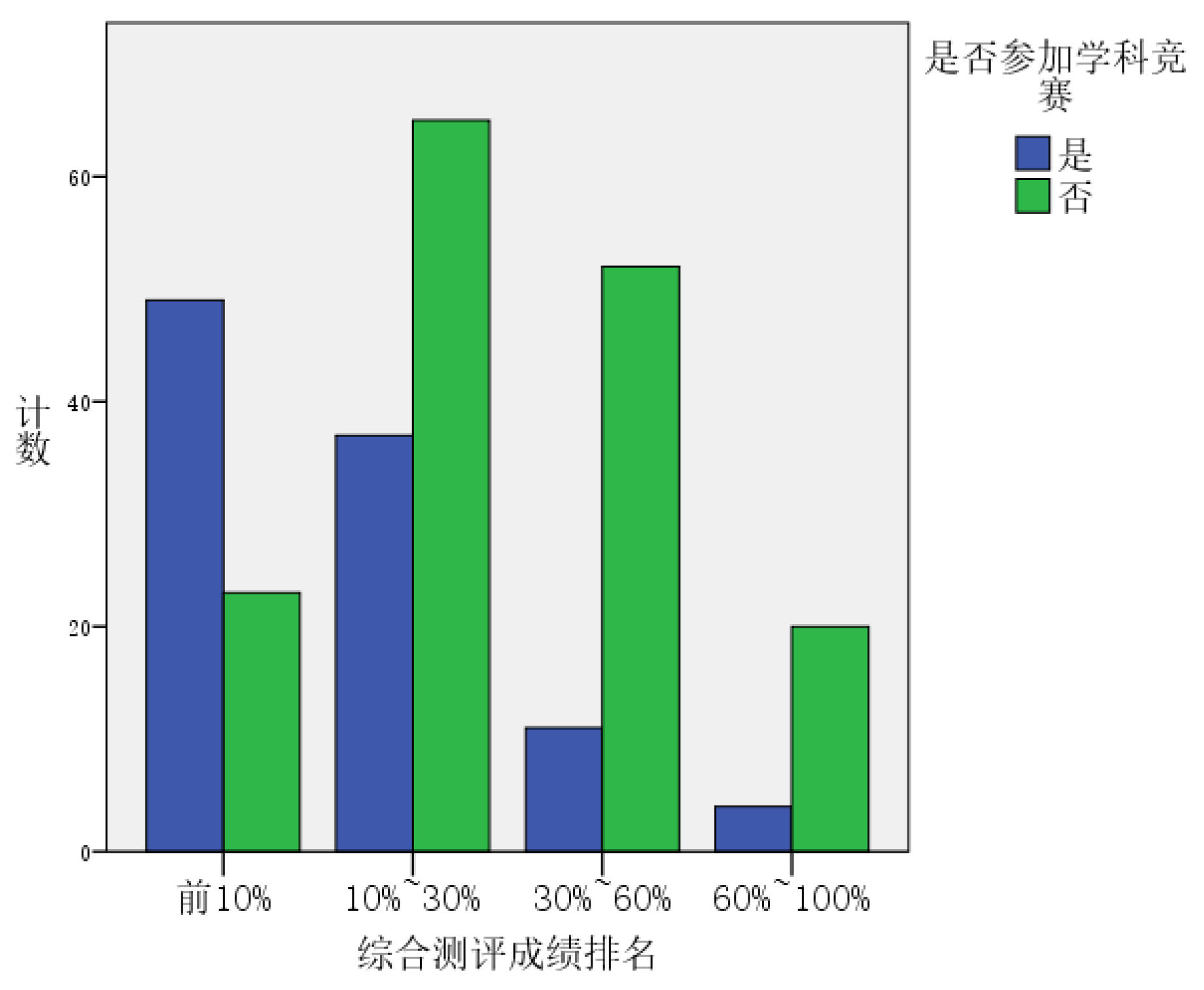

由数据得出,在所有的受访者中,参加过专业相关的学科竞赛的人数为101人,占比为38.7%;未参加过的人数为160人,占比为61.3%。图1明确体现了学业成绩与学科竞赛参与度的关系。由图2可以看出,参加学科竞赛的学生在前10%和10%~30% 的学业成绩排名中占比较高,即学业成绩排名越靠前的学生,参与学科竞赛的人数也越多。此外,由图2还可以发现而且随着学业成绩排名的降低,未参加竞赛的学生人数比例逐渐增加,在30%~60%与60%~100%的学业成绩排名中,未参加过竞赛的学生占比更高。

图2 竞赛与学业成绩直方图

通过皮尔逊卡方检验结果显示,学业成绩排名与是否参加学科竞赛之间的卡方检验统计量值为39.726,存在显著的统计相关性(P<0.05),参加过竞赛的同学,尤其是那些在学业成绩排名前30% 内的学生,表现出较强的学习能力,拥有更多知识储备,这使得他们在面对学科竞赛的挑战时更加自信和有准备,并且通过参与竞赛来检验自己的学习成果,进一步提升自己的理论水平,揭示了学生在学业成绩和竞赛动力之间的潜在的相互促进关系。

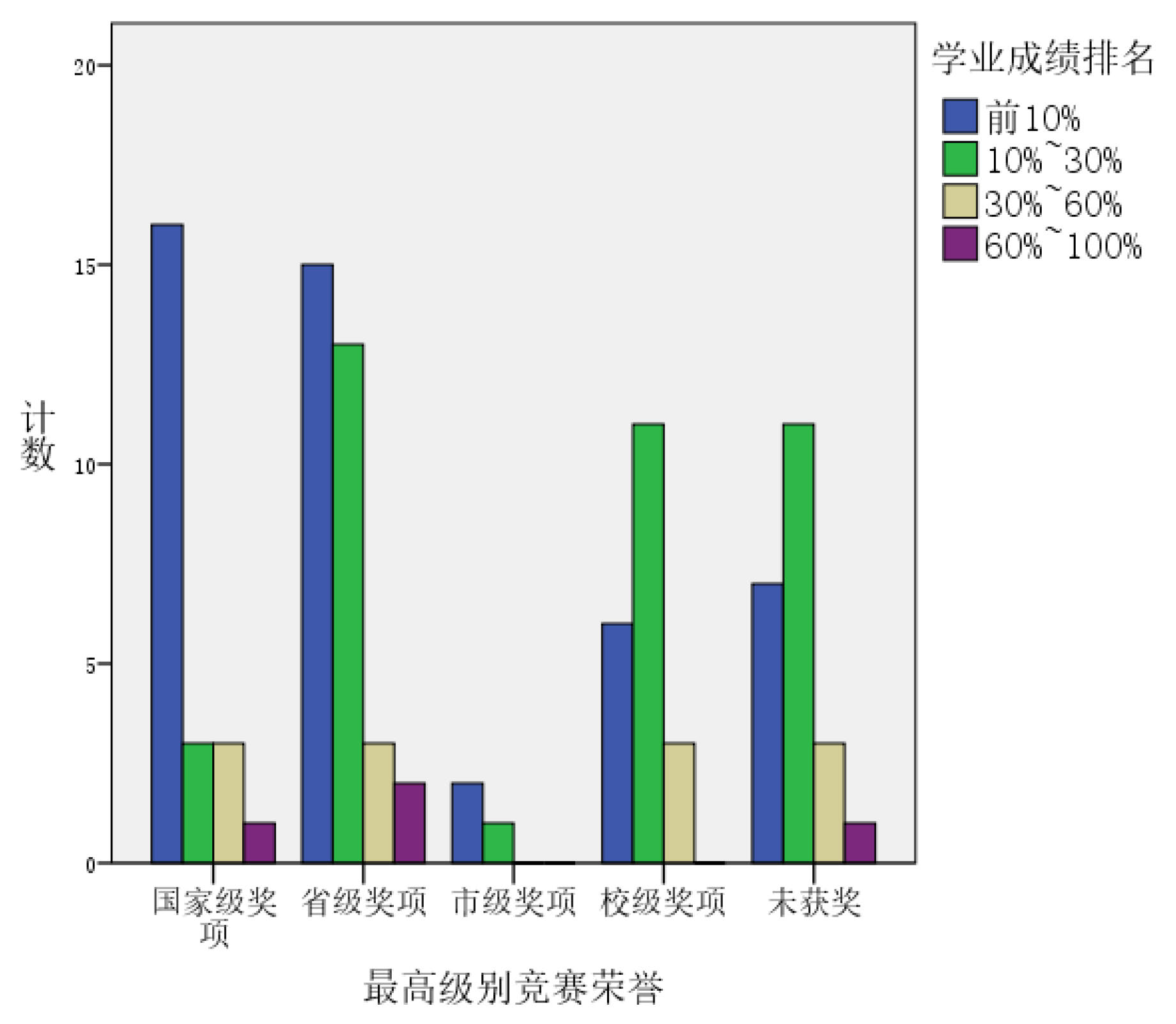

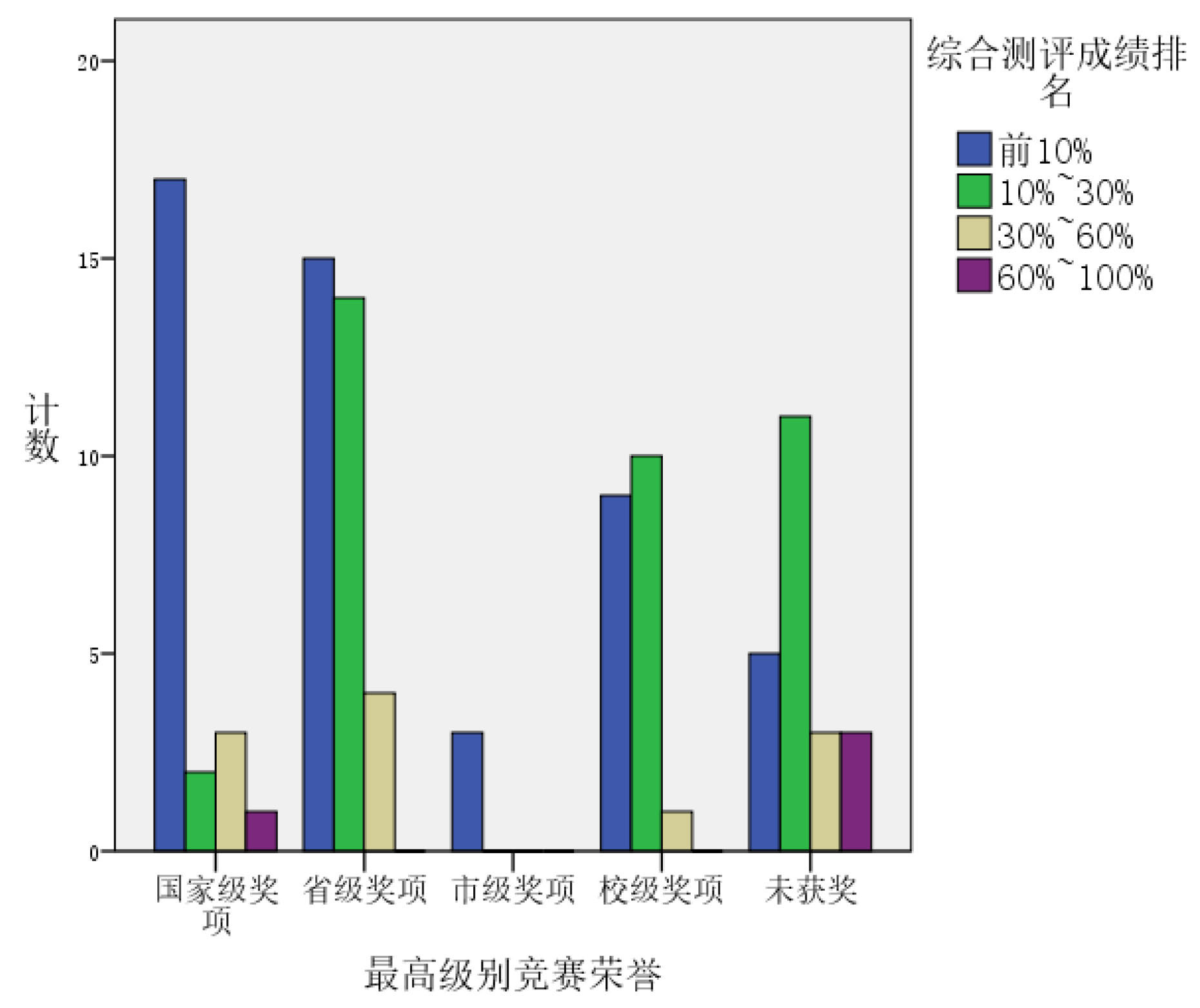

图3 竞赛荣誉与学业成绩直方图

为进一步阐明竞赛的重要性,在图3中给出了在参加过学科竞赛的同学中,获得不同级别竞赛荣誉与学业成绩排名的分布状况。由图3可以清晰地看出获得过国家级和省级奖项的学生在学业成绩上表现同样出色,其中前10%与10%~30%的学生占大多数,尤其是前10%的学生;而获得校级奖项与未获奖的同学中,学业成绩排名10%~30%的学生最多,其他占比相对较小。由此可知,竞赛荣誉级别越高的同学成绩排名往往越靠前,体现出学业成绩与竞赛荣誉之间存在正相关关系,亦说明学科竞赛对提升学生的学业成绩有较为积极的影响。

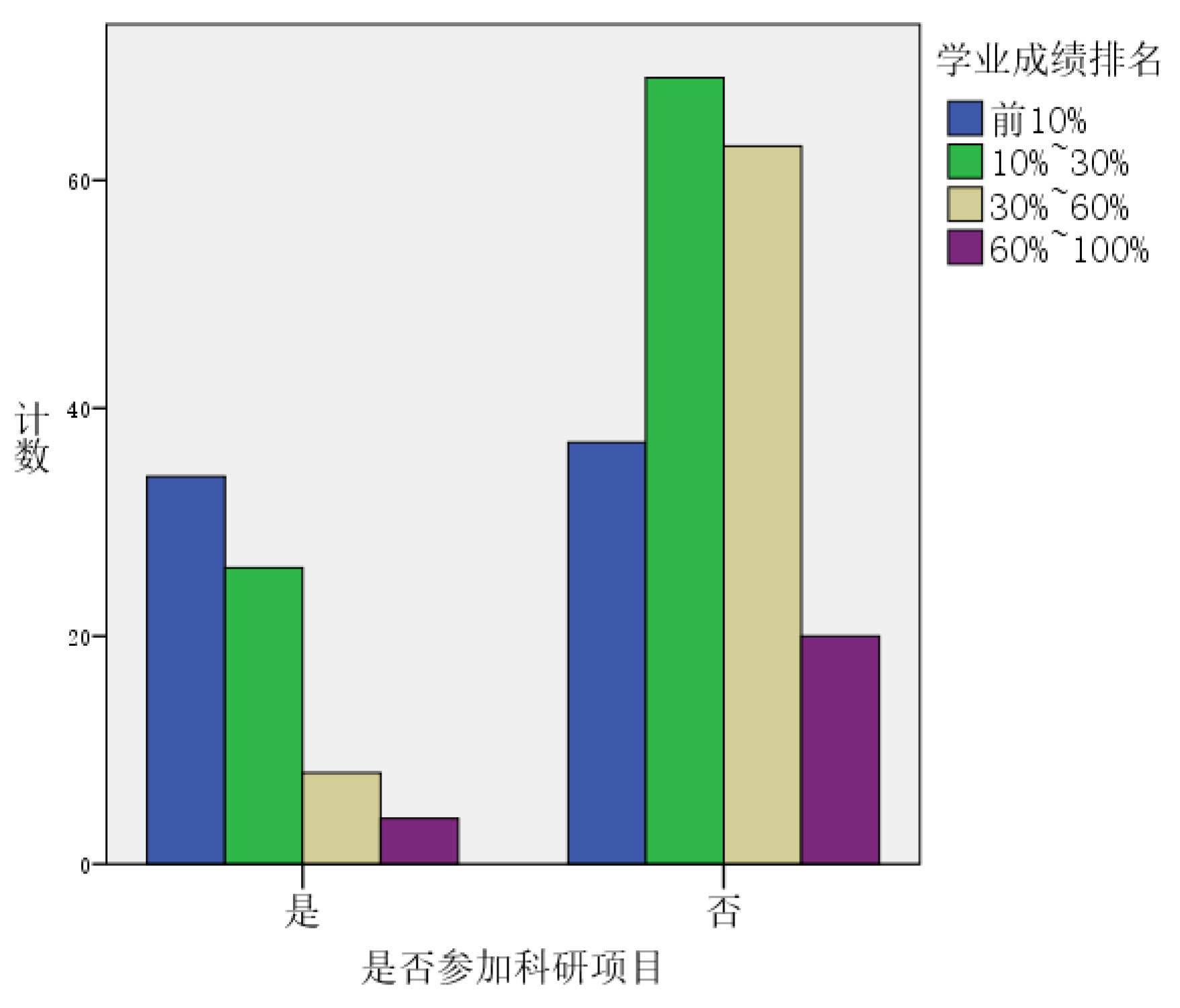

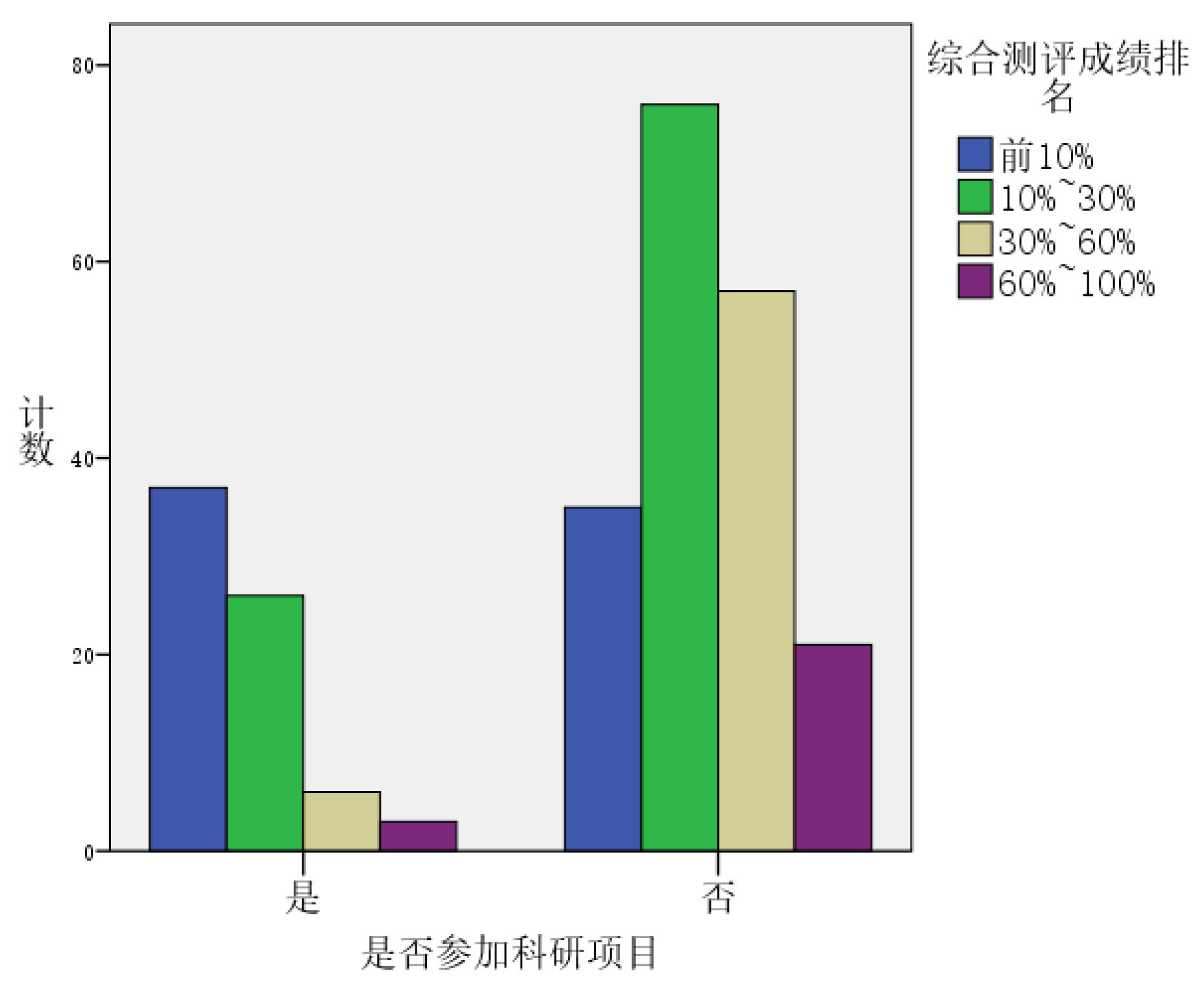

图4 科研项目与学业成绩排名直方图

另外,由数据可知在所有的受访者中,只有7.6%的人表示参加过相关科研项目,而92.4%的人表示没有参加过相关科研项目。为展示参与科研项目对学生学业成绩排名的影响,图4给出了参与科研项目与学业成绩排名的直方图。由图4可知, 虽然参与科研项目的学生数量相对较少,但他们的学业成绩排名却呈现出较高的趋势,成绩排名在前10%的学生最多,大部分排名都在前30%之间,而未参与科研项目的学生学业成绩分布较为均匀,覆盖了各个成绩段,主要集中在10%~60%之间。

为更加有效地展示参与科研项目与学业成绩排名之间的关系,通过皮尔逊卡方检验进行检验,其结果显示,学业成绩排名与是否参与科研项目之间的卡方检验统计量值为25.548,存在显著的统计相关性(P<0.05)。由于参与科研项目培养了学生的自我驱动力、责任心和团队合作精神等能力, 从而为他们在学业上取得优异成绩奠定了坚实的基础,进一步证实了参与科研项目对学生的学业成绩具有显著的积极影响。

4.2 学生综合测评方面的培养成效

图5详细展示了参加学科竞赛与综合测评成绩排名的关系,可以看出综合测评成绩排名越靠前的学生,参与学科竞赛的人数比例越大。对于参加学科竞赛的学生,综合测评成绩排名在前10%的学生比例最高,其次是10%~30%的学生比例。而未参加学科竞赛的学生,排名在10%~30%和30%~60% 的学生数量较多,但相较于参加竞赛的学生而言, 综合测评成绩优秀的比例仍然较低,排名在60%至100%的学生数量也较多,同样印证了未参与竞赛的学生在综合测评中表现相对较弱。因此可以说明参加学科竞赛的学生在综合测评中普遍表现较好,尤其是在成绩排名较高的区间。而未参加学科竞赛的学生在综合测评中的表现则相对较弱,尤其在成绩排名较低的区间。

图5 竞赛与综合测评成绩排名直方图

皮尔逊卡方检验结果显示,综合测评成绩排名与是否参加学科竞赛之间的卡方检验统计量值为43.300,存在显著的统计相关性(P<0.05),综合测评不仅考察理论知识,还注重学生的综合素质和能力,由于学科竞赛通常要求学生将所学知识应用于解决实际问题中,过程有助于提升学生的实践能力和应用水平等各个方面,也说明参与学科竞赛对于提升学生的综合能力和测评成绩具有显著积极作用。

图6展示了参加过学科竞赛的学生获得不同级别竞赛荣誉对综合测评成绩排名的的影响程度。从图中可以看出,最高获得国家级奖项的学生,在综合测评中排名前10%的比例相对较高,最高获其他奖项的学生中,也有一定比例在综合测评中排名靠前,但相较于国家级奖项,影响力略小。而在未获奖的学生中,大部分在综合测评成绩的排名相对靠后,综合说明奖项级别与学生在综合测评中的排名呈正相关。

图6.竞赛荣誉与综合测评成绩直方图

皮尔逊卡方检验结果显示,综合测评成绩排名与获得不同级别竞赛荣誉之间的卡方检验统计量值为24.865,存在显著的统计相关性(P<0.05),获得更高级别奖项的学生在学科竞赛中受到多种因素的影响,如深度参与学科竞赛所积累的专业知识、实践经验和综合素质的提升等,促使他们在综合测评中往往能取得更好的成绩。

图7体现了参与科研项目与学生综合测评成绩排名之间的关系。可以看出参与过科研活动的学生在综合测评成绩排名上呈现出较为集中的分布,其中成绩排名前10%与10%~30%的学生比例显著多于未参与过科研活动的学生,而未参与科研活动的学生在综合测评成绩排名上分布较为分散,且排名前10%的比例相对更低。

图7.科研项目与综合测评成绩排名直方图

皮尔逊卡方检验结果显示,综合测评成绩排名与是否参与科研项目之间的卡方检验统计量值为33.669,存在显著的统计相关性(P<0.05),参与科研活动的影响不仅体现在学生专业知识的掌握和应用能力的提升上,还涉及创新能力、团队合作以及培养批判性思维等多个方面,这些因素共同作用,促使学生在综合测评中能够更加全面地展现自己的综合素养和能力,从而表现更为出色, 展现了参与科研活动对综合测评成绩排名提升的积极影响。

4.3 学生升学就业方面的培养成效

表1是学生参加过学科竞赛与科研项目的动机频率图,间接体现出赛研融合的培养模式对学生升学以及就业方面的影响程度,通过参与学科竞赛与科研项目,学生不仅能够积累丰富的实践经验,还能在项目中展现培养巩固自己的专业技能和团队协作等能力,这些都将极大地增强在升学和就业市场上的竞争力,这些经历往往能够成为他们简历上的亮点,受到学校导师或招聘者的青睐。

从表中可以看出,增加个人履历和竞争力这一动机响应百分比与个案百分比都是最高的,表明其不仅是一个普遍的动机,而且在个体层面上也有广泛的分布,这一方面直接关联到学生的升学和就业。提升自身能力作为参与学科竞赛与科研项目的重要动机之一,也直接关联到学生的升学和就业, 其次,个人兴趣和爱好作为另一个动机,也对学生的长远发展产生深远影响,对学科的热爱和兴趣能够激发学生的学习动力,促使他们进行更深入地探索和研究,从而在学术或职业领域取得更高的成就。赛研融合新模式不仅影响学生的学术发展,还会对升学和就业前景产生深远影响。

赛研融合的培养模式将学科竞赛与科研项目深度融合,为学生提供了提升综合能力和竞争力的实践平台,通过参与学科竞赛与科研项目,学生掌握了牢固的专业知识,培养了创新思维和独立研究等能力。这种培养模式对学生后续的学习与就业产生了积极影响,竞赛与科研的经历促使学生更加明确研究兴趣,为学术深造打下基础;参与真实项目的研究与竞赛,能够积累实践经验,了解市场需求和行业趋势,在就业市场上更具竞争力,为学生的长远发展奠定了基础。赛研融合的培养模式是推动学生全面发展、提升升学与就业竞争力的高效策略。

表1 参加学科竞赛与科研项目的动机

|

|

响应 |

个案百分比 |

||

|

N |

百分比 |

|||

|

参加学科竞赛与科研活动的动机

|

个人兴趣和爱好 |

55 |

18.5% |

44.7% |

|

增加个人履历和竞争力 |

100 |

33.6% |

81.3% |

|

|

提升自身能力 |

76 |

25.5% |

61.8% |

|

|

获得奖学金或奖金 |

16 |

5.4% |

13.0% |

|

|

参与团队合作的机会 |

34 |

11.4% |

27.6% |

|

|

获得他人认可 |

17 |

5.7% |

13.8% |

|

|

总计 |

298 |

100.0% |

242.3% |

|

5 结语

在新时代背景下“以赛促学、以研促学”的“三全育人”培养体系通过将竞赛与科研活动融入教育全过程,把学科竞赛与科研项目的深度融合,为高校人才培养模式带来了前所未有的创新与实践机遇。通过构建科研与竞赛并重的教育体系,不仅能够激发学生的创新思维与实践潜能,还能在实战中锤炼专业技能与团队协作能力。这种培养体系帮助学生培养创新意识、团队合作精神和领导能力等,以及激发学生的创新思维,增强其解决问题的能力,更好地适应未来社会的发展需求,为未来学术研究和职业发展奠定坚实基础。

通过问卷调查和数据分析,验证了竞赛与科研融合的模式对学生综合能力的积极影响。结果显示,参与竞赛和科研项目的学生学业成绩与综合测评成绩表现更佳,获得更高级别竞赛荣誉的学生学业成绩与综合测评成绩排名显著靠前。赛研融合模式通过提供学生在团队沟通思考与解决实际问题的机会,显著提高了学生的实践能力、创新思维和团队协作精神。学生参与学科竞赛和科研项目的动机之一是增加个人履历和竞争力,竞赛与科研的经历丰富了自身履历,提高了在升学和就业市场上的吸引力,为未来的道路提供了有力的支持和坚实的基础。

在完善发展科研与竞赛双驱动的人才培养策略的同时,同样需要密切关注学生对赛研融合培养模式的参与度和反馈。学生对竞赛与科研参与度受欢迎方式的调查结果显示,提供资源支持与相关的课程以及讲座是提高学生参加学科竞赛以及科研项目意愿最受欢迎的方式,反映出学生期望在学术和实践领域得到更多的指导和资源。对人才培养策略进行针对性的改变与发展,有效提高学生的参与度,确保培养模式能够满足学生的需求,为学生的学术探索和职业发展提供坚实的支持和广阔的平台,促进其全面发展。

竞赛与科研融合的“三全育人”培养体系是一种高效的教育实践,通过推进竞赛和科研活动的积极参与,实现学生知识、能力、素质三位一体的综合提升。这种培养体系全面提升学生自身知识储备、多维能力和综合素质,对学生的学业成绩、综合能力和升学就业竞争力产生显著的积极影响。全员育人、全程育人、全方位育人的方式为学生的综合素养提升和长远发展提供了有力支持,育人理念与方法应在高等教育中进一步创造性实施,为国家培养更多具有创新精神和实践能力的高素质人才。

致谢

本文由研究项目:山东省本科教学改革研究项目重点项目“智慧教育背景下 PI 教学模式在高校工科课堂中的应用研究”(Z2022324);山东省教育科学规划创新素养专项重点课题“数学建模驱动大(中)学生创新能力研究”(2022CZD006);山东省自然科学基金青年基金项目“基于分数阶全变分和分类低秩逼近融合的光学相干层析图像滤波算法研究”(ZR2021QA062)资助。

参考文献

[2] 王莉玮,薛涵与,叶远松,等.学科竞赛和“双创”项目协同驱动下的新工科人才培养模式探索[J].创新创业理论研究与实践,2024,7(06):157-161+179.

[3] 何昭水,谭北海,谢侃,等.三全育人背景下信息学科课程思政“六位一体三提升”教学实践探索[J].高等工程教育研究,2023(06):82-86.

[4] 谢辉.把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准[J].中国高等教育,2018,(12):10-11.

[5] 马新玲.基于科教融合、以赛促学的精益化人才培养探索与实践[J].力学与实践,2021,43(03):463-467.

[6] 侯鹏亮,张福隆,肖海宁,等.以赛促学、以赛促教的教学改革探索[J].吉林省教育学院学报,2024,40(01):121-126.

[7] 王丹,康雅琦,谭娅,等.基于学科竞赛与产教融合的创新创业人才培养探讨[J].化工高等教育,2024,41(2): 104-109.

[8] 单瑞霞,贾森,张丽华.基于“以赛促教、以赛促学” 的应用型人才培养模式探索[ J ] . 装备制造技术,2023,(04):288-290+298.

[9] 杨小环,马金虎,王敏.“三全育人”理念指导下以学生为主体的《种子学》课程教学改革探析[J].现代农业研究,2022,28(11):42-45.

[10] 朱玉洁,杨仁树,韩学周.“三全育人”背景下“33” 六位一体本科生全程导师制探索[J].中国高等教育, 2023,(18):32-35.

[11] 龙英,谢明华.电子信息工程专业“以赛促教、以赛促学”教学模式改革探索[J].当代教育实践与教学研究, 2020,(03):73-74.

[12] 苏亮,张魁.“以赛促教,以赛促学,以赛促创”的创新人才培养探析:以湘潭大学机械工程学院为例[J].教育现代化,2020,7(50):22-26.

[13] 吴亚芹,张颖,晁慧娟.产教对接,以研促学、以学助研, 研学相长:依托蝴蝶兰科研项目,提高人才培养质量实践研究[J].现代职业教育,2017,(35):28-29.

[14] Li S. Research on the Talent Cultivation Mode of Applied University Based on the Integration of Science and Education[J]. International Journal of Social Science and Education Research, 2023, 6(8): 292-298.

[15] Xue E, Li J. Cultivating high-level innovative talents by integration of science and education in China: A strategic policy perspective[J]. Educational Philosophy and Theory, 2022, 54(9): 1419-1430.