Downloads

Download

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

人文科学素质研究现状与前沿探索——基于CiteSpace文献线索

蔡莉,徐龙,汪轩涛,姚静

江苏大学管理学院,江苏镇江

摘要:国内外人文素质研究一致关注其在塑造公众价值观、增强社会责任感和应对复杂社会挑战中的关键作用,普遍通过教育来提升人文素质,尤其在社会科学教育中强调批判性思维、道德意识和文化理解。此外,生态素养和数字素养等主题逐渐成为重点,反映了可持续发展和数字信息时代的需求。但国内外研究在重点和方法上存在显著差异。国际研究偏向跨文化理解,采用跨学科和实证分析,更注重多元文化的包容性;国内研究则聚焦于社会责任和爱国主义,注重理论探索与政策导向。就趋势而言,全球人文素质研究正朝向更综合、更跨学科演进,而研究的路径选择上逐步形成适应各自社会需求和文化背景的特色。

1 引言

信息与数字技术的迅猛进步,正通过数字媒介和在线平台深刻地塑造人们的思维方式、行为习惯和价值观。信息过载、虚假信息泛滥和极化的风险还影响了个人认知和社会关系。在这样一个复杂环境中,人们如若缺乏对信息的批判性和系统性思考能力,往往容易不加审视地接受片面的观点,甚至被情绪化内容所裹挟,这对个人决策会产生消极影响,更在深层次上会削弱社会的理性共识与集体信任。这强烈地依赖着公众的人文科学素质的提升,即具有理性、反思和包容的思维,能辨析信息真伪、识别不同观念的价值与局限。人文科学素质不仅是对知识的掌握,更是对历史、哲学、文学等人类文明精髓的深入理解,涉及批判性思维、道德感和公民责任感。获得这种超越工具理性的能力,才能让公众在纷繁信息中保持独立判断,在面对多样化观点时能够理性冷静、秉持公共责任感,关注社会整体利益,并理解和包容多元文化。可以说,人文科学素质不仅关乎个体的理性与智慧,也关乎共同福祉与人类长远发展,更是个体抵御信息时代偏见和极化的“免疫力”,是构建健康、和谐社会的基石。因此十分有必要了解当前人文社会科学素质的研究现况。

2 国内人文社会科学素质研究现状

人文科学素质与人文素质不同,前者是一个涉及广泛对象同时被普遍误解的一个概念。从观念上讲,人文科学素质指公众对人文学科(如历史、哲学、文学等)核心知识和思维方法的理解[1,2],侧重批判性思维、伦理判断与文化理解的能力。人文素质则更广泛地涵盖个人的社会责任感、道德修养和人文关怀,关注价值观和行为的全面塑造[3]。

为了准确获得学者对前者研究的现状,本研究以“主题=‘人文社会科学素质’”在中国学术期刊网络出版总库(CNKI)和Web of Science中进行检索,搜索包括:“人文社会科学素质”、“人文科学素质”、“社会科学素质”等关键词,选择期刊文献范畴,通过对文献清洗、筛选工作,检索得到的文章构成了本研究的文献依据(中文645篇,外文137篇,参考文献仅列出部分),科学文献分析工具是CiteSpace。其科学性体现为基于明确的标准和分析框架,通过对已有研究进行严谨的筛选、分类和总结,从大量信息中系统且逻辑地提炼出核心的学术共识与研究趋势,确保分析结果具备客观性和可靠性,并可通过关键词共现网络、聚类及时间图谱来显示。其原理上讲,通过对主题节点和连线的结构分析,剖析不同研究主题之间的关联强度和聚类关系;一般用节点代表不同的关键词或主题,节点的大小和标签的字体大小代表该主题在文献中的重要性或频繁出现的程度,如节点越大,说明该主题在文献中越常见或重要;以不同颜色的连线和节点展现各研究主题间的不同时间段或学科之间的关联,其中颜色的渐变代表时间进程,用于说明该领域主题的演化轨迹;颜色较亮或饱和度高的部分通常代表较新的研究方向或热点。而侧重体现聚类间结构特征的聚类图,则关键节点及重要连接非常突出,即通过多个核心主题在不同子领域中交织来体现当前研究的热点和重点分布。不同主题在时间维度上的发展趋势及其互相关联的关系,则是通过关键词时序图谱来体现,即不同聚类标识颜色和形状来代表主题的不同时间段和聚类密度,用以显示不同研究方向在过去历程中动态变化的演进轨迹。

2.1 主题的关键词共现网络

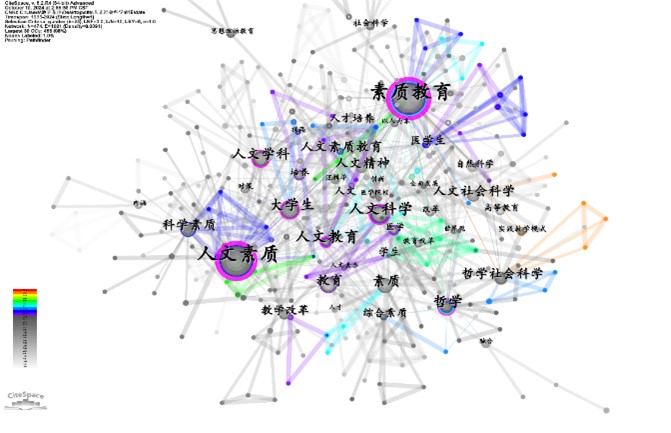

本研究运行CiteSpace,将操作界面节点类型选择为关键词(Keyword),并进行科学图谱的可视化分析,得到关键词共现图谱,如图1所示。“素质教育”、“人文素质”、“人文教育”、“哲学社会科学”、“素质”、“人文精神”等的节点有明显的聚类,即这些主题在该领域有紧密的关联和高频的共现,说明研究“人文素质”时,即常常涉及“人文教育”、“社会科学”、“哲学”等紧密联系的相关内容。图1中,“人文素质”和“人文素质教育”相比于“社会科学素质”的研究更为丰富;靠近“素质教育”节点的部分色彩较亮,表示近年来该领域关注的焦点在素质教育方面。同时,依据节点和边的厚度可以反映主题间的共现强度,即较粗的连线表示两个主题之间有更高的关联频率,图1中“人文素质”与“大学生”、“人文教育”、“素质教育”等主题有较强的关联,表示研究中多集中探讨大学生人文素质教育的内容上,这些子主题之间存在紧密的关联,是研究热点或发展趋势。

图1.人文社会科学素质关键词共现网络图

具体而言,图1中“素质教育”和“人文素质”处于核心位置,表明素质教育在提升人文科学素质方面的关键作用,密切关联着个人知识水平和社会责任感和健康的价值观,它们共同构成人文科学素质的基础。此外,图中“大学生”、“医学生”等关键词显示出研究对高校人群的关注,这种聚焦反映出提升人文素质通过高校教育这一重要途径来影响社会结构和文化氛围。进一步分析发现,学者们关注人文学科与社会科学的交叉融合。图中“哲学社会科学”、“人文精神”、“综合素质”、“社会责任感”等关键词展示了不同学科的视角或方向的讨论,例如,提出哲学教育提升批判性思维能力,以社会科学教育增强对社会结构和动态的理解能力;培养个体形成更全面的社会认知和人文关怀,则关注如何通过素质教育培养公众的批判性思维、文化修养和社会责任感等。而“医学生”等关键词的出现,表明医学生的人文素质教育与他们在医疗环境中的沟通能力和伦理判断能力等产生直接关联,成为该领域的研究重点之一。而“科学素质”和“人文学科”等关键词并存,则显示出人文素质与科学素质之间的平衡已成为新的研究趋势。

多学科的不同观点表达了人文科学素质融合和得到提升的多种途径及其特征,从综合趋势上反映出需要从传统侧重知识传授的素质教育方式延伸到态度、价值观、适应性行为的塑造上来。这当中需要人文精神与科学素质平衡且并重,还需要具有沟通和伦理判断能力,以及在数字时代社会中的人文关怀和科学理性,这样才能符合社会需求和达成责任感或担当。如此综合素质的载体对象——社会公众需要有整体性提升,才能更好适应数字社会多样化挑战。简言之,这就需要科学素质与人文素质的平衡发展,才能使社会需求与整体素质双向实现,如图1所示,当前人文素质与科学素质的关注不仅延伸到多学科领域,涵盖理性应对科技带来的伦理、社会问题所亟需的道德素质等,还涉及积极适应信息时代的“工具”素质——数字素质,表明仅达到人文及科学素质的平均水平是不够的,因整个社会的健康运作并非依赖较少数量的群体,而是取决于更多的群体所拥有的素质。但从文献结果显示,直接以社会公众为研究对象的相关研究成果却非常缺乏。

2.2 主题聚类

研究进一步将关键词共现图谱中的关键词按照相关算法进行聚类总结,得到如下图2的关键词聚类图谱。

图2.人文社会科学素质聚类图

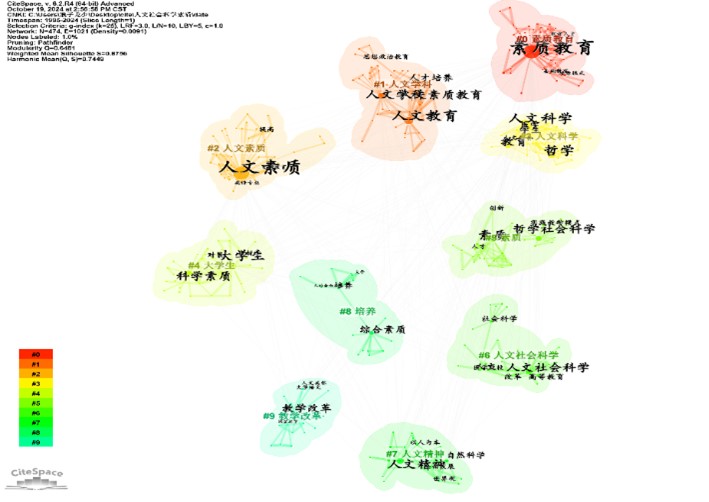

图2展示了主题的网络结构和聚类的清晰度,依据模块值(Q值,即Modularity Q)和平均轮廓值(S值,即Mean Silhouette)两个指标可知,当Q值>0.3时,聚类结构就显著;当S值达到0.7就可认为聚类是令人信服的。图2左上角的数据显示Q值=0.6481,S值=0.8756,因此该聚类图谱的聚类结构十分显著,且结果令人信服。

图2中,“素质教育”是核心聚类,标示为#0,显示其重要地位,聚焦于青少年和学生群体等主体,包含了人文科学教育、创新教育、人才培养等方面。另外,“人文素质”(#2) 和“科学素质”(#3) 的聚类反映出与人文同等重要的科学教育的并存与平衡需求。其中,人文素质聚类关注社会心理、道德观念等对人文精神的影响,而科学素质则强调科学方法和技术对公众认知和判断的作用。二者表现出交叉融合的趋势。其他聚类如“哲学社会科学”(#4)和“社会责任”(#8)显示了人文科学素质与社会学、哲学、伦理学的深度结合。哲学社会科学主题的存在说明了在素质教育中,不仅仅关注技能和知识,更注重思想的深层次构建;社会责任聚类则表明在当前全球化和信息化背景下,人文科学素质的培养应包括对社会问题和全球挑战的反思和责任意识的提升。由上可见,图2聚类显示人文科学素质领域研究的多样性和综合性特征,从素质教育到人文与科学素质的平衡,再到伦理和社会责任的探讨,已搭建了多层次、跨学科的发展框架。

2.3 主题的时序演进

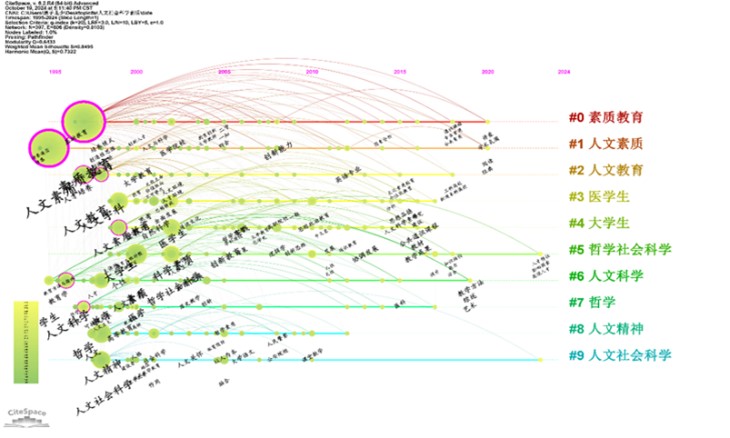

研究利用CiteSpace绘制得到关键词时序图谱,见图3所示。从时间上看,最大的聚类为素质教育,教育创新、大学教师等关键词从2005年开始出现;其后出现公共素质等关键词,可以看出对于素质教育的关注点不再局限于学生群体,而是逐渐扩展到更广泛的社会群体,如“公共素质”等关键词的出现便体现了这一点。“人文素质”这一要素则是最早出现,其中包括人文与科学、创新能力等关键词,研究领域逐渐拓宽,从教育领域延展到文化、艺术等多个方面。这一过程中“社会科学素质”范畴的研究逐渐凸显,其中关键词包括科学素质、创新教育、协调发展等,到2020年,相关的研究逐渐减少,2024年又有关键词出现。这说明“人文科学素质”与“社会科学素质”进行结合的研究仍然具有重要意义,研究者正尝试通过跨学科研究来探索新的研究领域和视角。

从时间对应的内容看,图中的#0“素质教育”聚类作为最重要的主题,其被持续关注,尤其是自2000年以后快速增长。这表明在社会需求的驱动下,素质教育已经成为关键手段,并对其他主题有关联影响;#1“人文素质”聚类紧随其后,作为素质教育的一个重要组成部分,自21世纪初以来逐渐得到关注并被广泛讨论,尤其是在全球化与信息化背景下。此外,时序图谱中#3“医学生”和#4“大学生”两个聚类反映了在医学和高等教育领域开始重视医学生的人文素质教育,包括医疗职业中的沟通、伦理和责任感等内容。#5“哲学社会科学”及#8“人文精神”聚类则显示人文科学素质与哲学、伦理学和社会科学开始深度结合,其中人文精神涉及到了批判性思维、伦理判断以及对社会问题的理解等内容,表明相关研究跨越知识传授层面深入到思想和精神领域,个体的社会责任感和价值观等被纳入。

归结来看,图3显示出对人文科学素质备受研究者重视,而且跨学科的研究方法不断在各领域尝试,社会科学素质研究正向更为系统、综合的方向发展,呈现多学科交叉融合特征,并且细分主题正逐步深化、多元化,这些多维度的素质内容讨论印证了社会发展激的需求、研究者的理性思考和个体应具备的社会责任。

必须说明的是,直接以社会公众为研究对象的人文社会科学素质讨论却较为稀少。无疑,无群体明显差异化区分的社会公众人文社会素质更能体现一个社会文明的发展程度,其科学素质更是数字时代社会发展的迫切需求。一般而言,社会公众作为构成社会整体的基础群体,其平均素质直接关系到社会的文化水平、公共意识和社会治理的有效性。具备较高的人文社会科学综合素质,公众能够更理性地看待多元化的社会现象,形成独立而批判的思维,避免盲从和偏激,有助于社会共识的达成和集体理性的提升。而且,在人际关系和社会互动中,这种综合素质提供了理解他人、尊重差异和协调利益的基本框架,增强其对社会责任及义务的意识,积极参与公共事务,有利于促进社会和谐和维护公共秩序,以及识别和应对信息过载和虚假信息等问题。可以说,提升社会公众的人文社会科学素质不仅是数字时代背景下个体成长的需求,更是构建稳定、有序、包容社会的基础。

图3.人文社会科学素质关键词时序图谱

3 国外人文社会科学素质的研究现况

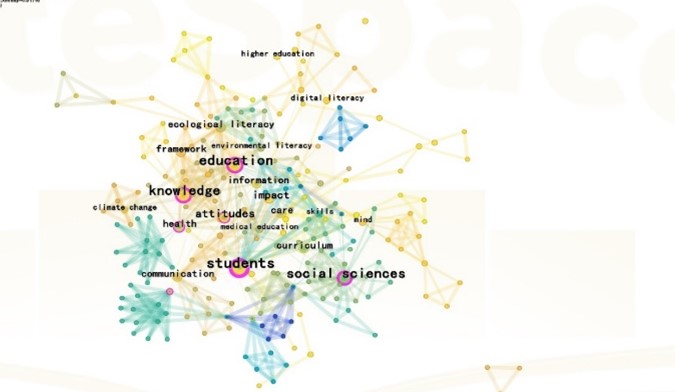

本研究依据同样的CiteSpace检索标准对国外成果进行了梳理,得到关键词共现网络图4。图4中,“students”和“education”是核心节点,表明教育作为受众提升素质的主要手段和过程,关联的知识、态度和技能培养在图中比较显著。与“education”直接相关的主题包括“knowledge”、“attitudes”、“skills”和“curriculum”,则涉及传授知识、塑造态度、培养技能以及课程设计的关键性等内容。其中“social sciences”的节点还涉及如何在教育过程中培养受众的社会责任感和人文素养。关键词如“health”、“environmental literacy”、“digital literacy”等则表明关联内容的多样性,说明现代社会科学教育逐步关注跨学科的素质培养,包括环境素养、健康教育和数字素养等。值得一提的是,图4中涉及反映全球性问题的关键词,如“climate change”和“ecological literacy”对气候变化等全球挑战的认知和应对能力等内容,这说明,国外学者的素质研究还愈发关注全球性议题以及传播属性。这里,“digital literacy”的节点显示出信息技术的普及学习能力、数字素养等内容,表示高等教育中数字技能的培养已成为必然趋势。综上,这些多维度素质内容的讨论,从知识、态度和技能等基础素质的培养,已经延展到数字素养、环境意识等与现代社会紧密相关素质的关注。

图4.国外人文社会科学素质关键词共现图

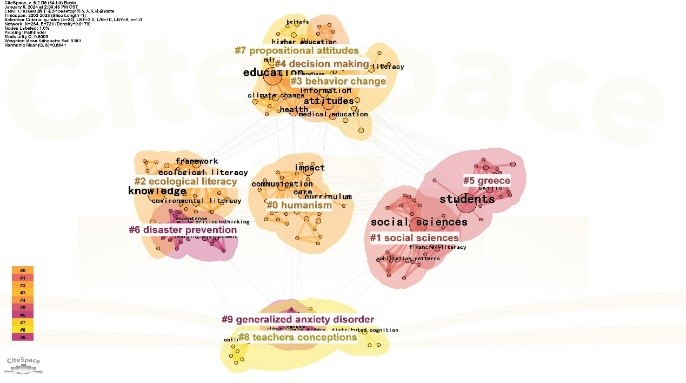

研究对关键词按照显著算法进行聚类,得到关键词聚类图谱,即图5。图中Q值=0.8009,S值=0.9383,可见该聚类图谱的聚类结构十分显著,结果同样令人信服。国外成果中代表性最强的关键词是“students”是核心节点,表明社会科学在教育领域研究的核心位置,与其他主题共同表达的结构内容,可见研究领域已经非常广泛,而且与其他学科相互结合;被关注的主题主要聚焦在生态素养、行为改变、决策过程、焦虑障碍、灾害预防等方面。

图5.国外人文社会科学素质关键词聚类图

具体而言,图5中“guidelines”和“patterns”的聚类(#1)显示出社会科学教育在规范化教学和教育模式研究中的重要性,尤其是对学生掌握基础社会科学知识和分析及思辨能培养方面。“ecological literacy”(#2)和“disaster prevention”(#6)的聚类表明对环境素养和灾害应对能力的重视,说明在全球气候变化和生态危机背景下,环境素养和应急知识成为了增强应对复杂社会环境能力的重要内容。此外,图中“behavior change”(#3)和“decision making”(#4)的聚类突出了行为改变和决策过程的重要性,一定程度上说明研究对象的行为改变,例如理性决策能力得到发展,或者可以理解为行为上不仅体现了学习知识的过程,以及个体具有在复杂社会情境中的行为调控和责任感培养的变化。另外,“generalized anxiety disorder”(#9)的聚类则反映出对学生心理健康的关注,特别是在焦虑障碍等方面的研究,表明学生心理健康问题被视为整体素质教育的重要组成部分。同时,“teachers conceptions”(#8)的聚类则体现了研究者对教育观念和教育方法的重视,突显了学习对象身上认知和行为的重要角色。归言之,国外学者这方面的成果呈现出多层次特征,涵盖生态教育、心理健康、行为培养等多个维度,教育作为提升素质的主要手段,展示了教育体系从知识传递到心理支持、环境意识培养的综合性转变。上述多样化趋势涵盖了认知、情感和行为等方面的全面变化。

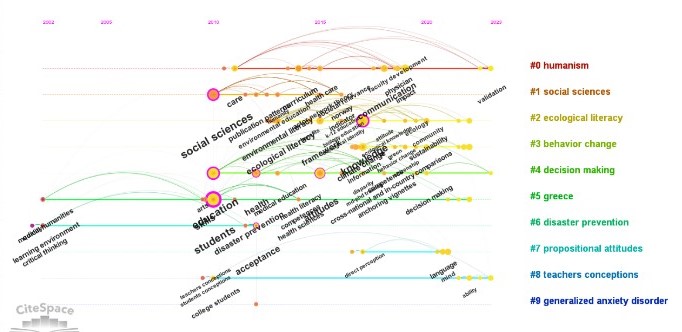

本研究通过关键词得到国外学者研究成果的演进路径,即时序图谱,如图6所示。

图6.国外人文社会科学素质关键词时序图谱

图6展示了国外成果对人文与社会科学教育领域中不同主题的时间演进与研究脉络,较为明显地显示了各个关键主题在过去二十年中的发展趋势和互相联系,从其展示的不同颜色的线条和聚类编号可以清晰地看到这些核心议题,包括“人文主义”(#0)、“社会科学”(#1)、“生态素养”(#2)和“行为改变”(#3)等,其中多个主题贯穿了多个时间节点,即说明其重要性被学者持续关注。这当中,最大的聚类聚焦于自2010年起开始涌现的“人文素质”,涵盖了人文维度、人文素质教育、关爱行为等关键词。国际学者的讨论同样强调了人文科学在塑造人类精神世界、提升人类生活质量方面和个体的人文素质的重要作用;紧随之后的是社会科学维度,它包含了社会科学、人性、教育等关键词,这些是在2010年左右开始受到关注。值得注意的是,其研究热度呈现出下降的趋势。而“人文主义”(#0)却展现出人文价值在素质提升中的恒定、久远的地位,表明关注个体价值、尊重多样性和伦理思维的重要性始终凸显。其他主题“社会科学”(#1)和“生态素养”(#2)则反映了当今生态危机与社会问题频发的背景下,生态素养被认为是实现提升环境意识和社会责任感等方面素质的重要途径。另外,“行为改变”(#3)和“决策制定”(#4)明显的关联聚类表明复杂的社会情境中做理性决策时,个体行为规范和决策能力中具有重要作用,除了知识传递,个体行为的调节和社会责任感塑造也在其中。而且,图中新出现了对心理健康的关注,如“广泛性焦虑障碍”(#9),说明社会心理健康问题开始凸显,与之对应的“教师观念”(#8)作为重要主题也呈现出来,即说明观念对态度及行为素质也有明显的社会关联。

由上总结,国外人文与社会科学教育主题的研究是多元化同步演进,呈现了该领域在生态意识、行为决策、心理健康等方面的跨学科整合趋势,从认知发展到情感和行为塑造,明确了对社会责任感、批判性思维和生态意识等素质的要求与重视,以及社会趋势要求素质的发展方向。

4 文献述评

就近年国内外人文素质领域的研究状况及其发展趋势[4–10]而言,国内外学者的共同之处在于对人文素质重要性的认知和研究主题的多样性上是一致的,都将人文素质视为社会发展的关键因素[11,12]、,强调其在塑造公众价值观、提升社会责任感及应对复杂社会挑战方面的积极作用[13–16],例如,国内外研究都关注如何通过教育手段提升人文素质,尤其是通过社会科学教育途径推进批判性思维、道德意识和文化理解。此外,生态素养、数字素养等主题也是共同关注点,因为全球对可持续发展和信息化时代所需素质都同等重视。这种跨学科形成的共识表明,无论国别,提升人文素质已成为现代教育和社会科学研究的核心任务之一。另一个共同点是以社会公众作为直接研究对象的成果国内外都不丰富。此外,国内外在研究重点和方法上也存在显著差异[17–20]。国际研究中,更多聚焦在多元文化背景下的人文素质教育[21,22],尤其是在全球化背景下如何培养跨文化理解和包容性[23,24],这一研究方向在欧洲、北美等多元文化社会尤为显著。相较之下,国内的研究更多聚焦在增强社会责任感和爱国主义教育方面,强调人文素质与社会稳定、民族认同的关系。这种差异反映出各国在历史和社会背景上的不同需求。值得一提的是,国内外在心理健康、焦虑障碍等主题上的研究进展也不尽相同。国际上,心理健康被视为人文素质关注的一部分[25–27],而国内的相关研究则更关注如何通过教育干预提升学生的心理韧性来应对学习压力和社会环境的变化[28–31]。

在研究方法上,国外研究通常采用跨学科方法,重视实证分析和数据模型的应用,关注科学性和普适性;而国内研究则更倾向于理论探索和政策引导,一直强调通过教育制度改革和思想教育的方式提升人文素质[32–35],侧面说明国内研究受社会背景和政策导向影响更大,而国际研究则更注重多元文化下各细分主题的探索。

综上,尽管国内外研究侧重点和方法存在显著差异,而且这种差异未来将继续影响不同学者的路径选择,但在推动提升人文素质发展认知上,呈现了一致的多元演进趋势。未来针对普遍的社会公众所需要的跨学科整合而得的素质要求与适应性应用。

致谢

本文系江苏省社科应用研究精品工程社会教育(社科普及)课题“江苏省社会公众人文社会科学素质指标体系研究”的成果(项目编号23SJA-09)。

参考文献

[2] 曾敏. 强化理工科课程教育中的人文科学素质培养[J].广东化工, 2016, 43(14): 269-270.

[3] 胡福祥. 人文科学与现代人文素质教育[J].燕山大学学报(哲学社会科学版), 2005, (S1): 187-188.

[4] 郝兆兴. 加强人文科学全面推进素质教育[J].内蒙古教育学院学报, 2000, (02):3 0-32.

[5] 黎刚. 人文社会科学是培养人才优良素质的基本渠道[J].北京高等教育, 2001, (01): 14-15.

[6] 刘彭芝. 加强和改进人文社会科学教育开创素质教育新局面[J]. 人民教育,2002,(06):15-17.

[7] 张晋兰, 陶炳海. 社会科学与自然科学相融是全面推行素质教育的根本所在[J].高等理科教育, 2001, (03): 99-102.

[8] Tang, Taixiang, and Huihua Zhang. Retracted: Data exploration of college students' humanistic literacy in the internet age under the big data environment. IET Software 17.4 (2023): 649-660.

[9] Shiyao S, Xiaowen G. On college students’ humanistic quality education from the perspective of scientism and humanism[J]. Psychiatria Danubina, 2022, 34(S5): 234-234.

[10] Jeong S, Sherman B, Tippins J D. The Anthropocene as we know it: posthumanism, science education and scientific literacy as a path to sustainability[J].Cultural Studies of Science Education, 2021,16(3):1-16.

[11] 王永斌.理工科院校推进人文社会科学教育的若干问题探讨[J].广东工业大学学报(社会科学版), 2007, (01):1-3+14.

[12] 张敏. 哲学社会科学高端人才的素质结构与影响因素研究[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(05): 41-52. DOI:10.16382/j.cnki.1000-5560.2023.05.004.

[13] 王晓阳. 试论人文社会科学的素质教育功用[J].江苏高教, 2023, (04):7-9.

[14] Jeong S, Sherman B, Tippins DJ. The Anthropocene as we know it: posthumanism, science education and scientific literacy as a path to sustainability[J]. Cultural Studies of Science Education, 2021(6). DOI:10.1007/s11422-021-10029-9.

[15] Kinslow A T, Sadler T D, Nguyen H T. Socio-scientific reasoning and environmental literacy in a field-based ecology class[J]. Environmental Education Research, 2018: 1-23. DOI:10.1080/13504622.2018.1442418.

[16] 邓洪波. 党校培训应重视弥补县乡干部的人文社会科学素质缺陷[J].吉林省教育学院学报(下旬), 2013,29(06):73-75.DOI:10.16083/j.cnki.22-1296/g4.2013.06.034.

[17] 高乃毅. 高职高专院校人文社会科学素质教育现状的调查与对策[J]. 河南财政税务高等专科学校学报, 2015, 29(05): 68-70.

[18] 蔡春玲, 刘思雅. 浅谈人文科学素质的提高——从“半人”走向“全人”的基础[J]. 价值工程, 2014, 33(23): 273-274. DOI:10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2014.23.486.

[19] Lederman N G, Lederman J S, Antink A. Nature of Science and Scientific Inquiry as Contexts for the Learning of Science and Achievement of Scientific Literacy[J]. Online Submission, 2014, 1:138-147.

[20] Da-Qing H, San-Qiang D U, Xia H. The Approaches to Improve Students' Humanistic Quality in Psychological Quality Education[J]. Journal of Tangshan Teachers College, 2013.

[21] 燕兰. 加强高职高专院校大学生的人文社会科学素质浅谈[J]. 中国教育技术装备, 2010, (03): 20-21.

[22] 唐晓纯. 人文社会科学大学生自然科学素质的创新教育[J]. 教学与研究, 2005, (03): 85-88.

[23] Wang D, Tu D. HLM in the Study of Humanistic Quality Education[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2011.

[24] 蔡春玲, 李琦, 许晔. 理工科大学生人文社会科学素质教育的调查与思考[J].昆明理工大学学报(社会科学版), 2009, 9(02): 46-49.

[25] Balabanov S S, Bedny B I, Mironos A A. Education of post-graduate students in social sciences and humanities[J]. Sotsiologicheskie Issledovaniia, 2008(3): 70-78.

[26] Ya-Mei L I, Li-Na Y. Present State of the Medical Students' Humanistic Quality[J]. Medicine & Philosophy (Humanistic & Social Medicine Edition), 2007.

[27] Kim M. The questions of scientific literacy and the challenges for contemporary science teaching: An ecological perspective[D]. University of Alberta (Canada). 2006.

[28] 唐桂丽. 人文、人文科学与人文素质[J].理论月刊, 2007, (07): 54-56.

[29] 龚炳南. 防止出现社会科学素质的“跛腿”——由“科学中央”引发的思考[J]. 学习月刊, 2005, (06): 22-23.

[30] 张和平, 杨伯源, 蒋涛涌, 等. 论理工科大学生人文社会科学素质培养[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版), 2005, (06): 7-11.

[31] 李海荣. 振兴人文科学提高人文素质[J]. 当代广西, 2004, (08): 32+41.

[32] 胡理毅. 哲学人文社会科学对素质教育的作用[J].湖南第一师范学报, 2004, (04): 47-51.

[33] 李超. 人文社会科学对职业技术人才素质培养的探讨[J]. 连云港化工高等专科学校学报, 2002, (04): 131-133.

[34] 景庆虹. 高校人文社会科学素质教育论析[J].中国林业教育, 1999, (03): 31-33.

[35] 王新淮, 杨烈红. 人文社会科学教育与大学生素质培养的重要性[J]. 山西高等学校社会科学学报, 1998, (06): 57-58.