Downloads

Download

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

深静脉血栓形成(DVT)的预防性护理干预措施

向瑜

苏州大学附属第四医院(苏州市独墅湖医院),江苏苏州

摘要:目的:探讨深静脉血栓形成(DVT)的预防性护理干预措施。方法:选取从2023年12月至2024年12月于我院行手术治疗的患者100例作为研究对象,随机分为对照组(50例)和实验组(50例)。对照组采用常规护理措施,实验组则在对照组基础上实施预防性护理干预,对比两组患者股静脉血流动力学指标,并采用自制护理质量评价量表评估护理质量。结果:研究结果表明,手术后,实验组患者的股静脉血流速度、血流峰值和血流量都明显超过了对照组(P<0.05)。此外,并且护理质量的评估得分也更高,这些差异都具有统计学上的重要性(P<0.05)。结论:通过预防性护理干预,可以显著提升手术患者的股静脉血流动力学指标,同时也能提高护理的质量。通过综合应用多种预防性护理措施,可有效保障手术患者的安全,减少术后并发症的发生。

深静脉血栓形成(DVT)是手术后常见的重大并发症之一,特别是在骨科大型手术后更为常见。DVT不只会引发患者四肢肿胀和疼痛,还有可能触发致命的肺栓塞,对患者的恢复过程和生活质量造成严重影响[1]。近年来,众多研究聚焦于DVT预防性护理干预措施的效果评估,其中股静脉血流速度、血流峰值、血流量等血流动力学指标被视为关键评价参数[2]。这些指标能够直观反映下肢静脉血液流动状态,对于评估DVT风险具有重要意义。同时,护理质量作为影响预防性护理干预措施实施效果的关键因素,也备受关注。尽管预防性护理干预措施在DVT预防中已得到广泛应用,但关于其具体效果,特别是针对不同患者群体的效果差异,仍存在诸多争议。因此,本研究旨在通过设立对照组和实验组,对比分析两组患者在接受不同预防性护理干预措施后,股静脉血流速度、血流峰值、血流量以及护理质量等方面的变化,以期为DVT预防提供更加精准、科学的依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院行手术治疗的患者100例,时间范围选自2023年12月至2024年12月,对照组年龄范围35-79岁,平均年龄(57.3±1.1)岁;实验组年龄36-80岁,平均年龄(58.1±1.3)岁。两组的基础数据并无明显的不同,因此可以进行研究对比(P>0.05)。

1.2 方法

对照组接受常规的护理服务:帮助患者定期翻身、清洁皮肤,定期监测患者的生命体征,如体温、脉搏、呼吸、血压等,并记录下肢周径,观察有无肿胀、疼痛等症状。提供常规的饮食建议,鼓励患者摄入足够的营养,避免高脂、高盐饮食[3]。向患者及其家属简单介绍DVT的基本知识,但未特别强调预防措施和重要性。在患者病情允许的情况下,指导其进行简单的被动活动,如关节屈伸等,但缺乏系统的康复锻炼计划。

实验组实施预防性护理措施:实验组在对照组护理基础上,尽早鼓励患者进行床上小范围活动,如环绕运动和屈伸运动[4]。环绕运动(踝关节旋转)具体步骤:患者平卧,双腿伸直,双脚自然放松。以踝关节为中心,将脚尖按顺时针方向做圆周运动,尽量保持动作的连贯和幅度的适中,转动一圈为一次,做10-15次。之后,再按逆时针方向重复相同的动作,次数也为10-15次。通过环绕运动,可以活动踝关节的各个方向,增强关节的灵活性。屈伸运动具体步骤:患者平卧,双腿伸直,双脚自然放松。踝关节背屈:缓慢将脚尖向上勾起,使踝关节背屈至最大限度,保持3-5秒。踝关节跖屈:缓慢将脚尖向下压,使踝关节跖屈至最大限度,保持3-5秒。每侧踝关节背屈和跖屈各进行10-15次,每天进行3-4组。根据患者恢复情况,逐渐过渡到下床行走,促进下肢血液循环[5]。

1.3 观察指标

股静脉血流动力学指标:包括股静脉血流速度、血流峰值、血流量。

护理质量:采用自制护理质量评价量表进行评估,分值越高,护理质量越好。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0版本的统计分析程序对数据进行分析处理,计量资料以(x̄±s)的形式表述,用t检验,计数资料用卡方检验,P<0.05,表明具有统计学意义。

2 结果

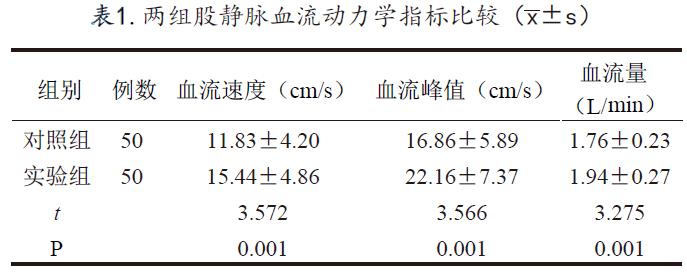

2.1 两组患者股静脉血流动力学指标比较

实验组各项指标明显高于对照组,P<0.05,具体见表1。

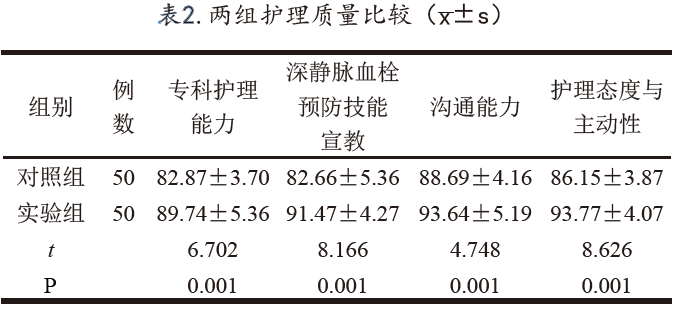

2.2 两组患者护理质量比较

实验组护理质量高于对照组,P<0.05,具体见表2。

3 讨论

预防性护理干预措施包括术前全面评估患者DVT风险,并根据评估结果制定个性化的护理计划。通过健康教育,使患者了解DVT的病因、症状及预防措施,提高患者的自我管理能力。体位管理和早期活动促进有助于改善下肢静脉血液循环,减少血栓形成的风险[6]。弹力袜的使用和药物预防进一步增强了预防效果。常规护理措施,虽然在一定程度上能够关注患者的病情变化,但在预防DVT方面缺乏系统性和针对性,导致DVT发生率相对较高,护理质量评价得分也较低[7]。这表明常规护理措施在满足患者个性化需求、促进患者康复方面存在不足。在股静脉血流动力学指标、DVT发生率以及护理质量方面,实验组患者的表现有了显著的提升,这进一步证实了预防性护理干预措施的有效性和必要性。同时,本研究也提示,在今后的护理工作中,应更加注重患者的个性化需求,综合应用多种预防性护理措施,以提高整体护理质量。

根据研究结果,实验组患者的股静脉血流速度、血流峰值和血流量都超过了对照组(P<0.05)。此外,DVT的发生率也明显降低,并且护理质量的评估得分也提升了,这些差异在统计上都具有显著性(P<0.05)。

综上所述,通过预防性护理干预措施,可以显著提高患者的股静脉血流动力学指标,减少DVT的发生,同时也能提高护理的质量。因此,建议在未来的医疗实践中大力推广预防性护理干预方法,以确保手术患者的恢复和安全。

参考文献

[2] 曾红, 王凤仙, 张晓娜, 等. 神经外科ICU病人预防下肢深静脉血栓形成的针对性护理体会[J]. 中国临床神经外科杂志, 2023, 28(9): 594-596.

[3] 黄娜. 预见性护理干预措施预防产后并发下肢深静脉血栓形成的价值分析[J]. 基层医学论坛, 2023, 27(3): 73-75.

[4] 杨进. 预防性护理干预对预防手术患者术中深静脉血栓形成的效果研究[J]. 中文科技期刊数据库(引文版)医药卫生, 2022(11): 160-163.

[5] 杨帆. 骨创伤下肢深静脉血栓形成的预防性护理干预措施、方法及其效果[J]. 中文科技期刊数据库(文摘版)医药卫生, 2022(6): 97-99.

[6] 石瑜. 肿瘤病人术后下肢深静脉血栓(DVT)形成的原因及预防护理措施[J]. 中国科技期刊数据库医药, 2022(6): 112-115.

[7] 陈烨, 唐小梅. 观察预防性护理对骨折患者术后下肢深静脉血栓形成(DVT)的干预效果[J]. 中文科技期刊数据库(文摘版)医药卫生, 2021(4): 221-222.