Downloads

Download

Download

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

应用技术型大学国际化框架设计与思政探索

王文婷,杨晓杏*

深圳技术大学大数据与互联网学院,深圳

摘要:近十年,应用技术类大学作为区别于科研教学型大学的新型教育平台,逐渐发展出独立的教育培养模式、科研模式和产学研合作模式等。本文对该类大学中的国际化进程进行了探讨,从学生培养、教师发展、产学合作三个角度,对国际化进程的方法论进行了详细阐述。与此同时,本文着眼于人工智能时代对高校教育带来的冲击,提出了国际化过程中对师生思辨能力、科学伦理观、政治判断力等思政综合能力进行培养的必要性和方法论,从而形成了一套完整的国际化理论方法与应用体系。

1 引言

当前,随着人工智能等新一代技术的发展,数字经济时代信息技术产业的变革,我国和国际上对应用技术型人才,尤其是具备了计算机学科基础、人工智能应用能力的综合人才培养提出了新要求[1,2]。针对人工智能背景下应用型人才培养过程中有待提升的问题,本文作者拟探索出一种符合国际化办学要求,立足智能产业环境,以工程实践应用创新能力为核心,“赛产研教”相结合的人才培养体系。由于人工智能时代的科技发展速度迅猛,应用技术型大学能否与国际范围内的科研院所、产业界等沟通、合作、对标,保持研究方向和培养体系的先进性和准确性,在平台建设中尤为重要[3–5]。基于此,本研究将从学生、教师、产学合作(以下称“生、师、企”体系)三个角度探讨国际化过程的框架体系,并对其中的思想政治建设提出具体方法。

本文分为五个小节,第一节为引言;第二节为研究背景,从应用技术类大学的发展和人工智能时代对高校建设的影响展开阐述;第三节为“生、师、企”体系中的国际化方法论;第四节为国际化进程中的思政思考;第五节为总结。

2 研究背景

国际化是应用技术型大学建设的重要因素,而在人工智能时代,这种国际间的交流、合作与对标,更是直接关系到了办学模式的先进性和合理性、知识结构的有效性和前瞻性[6–9]。本研究是基于两大背景展开,第一,应用技术型大学有别于传统大学的发展与存在性;第二,人工智能时代对于高校建设的影响。

2.1 应用技术型大学的发展

应用技术型大学的产生和发展是教育史上独立的篇章[10]。有别于传统的科研教学型大学,应用技术型大学展现了高等教育界从适应经济需求到逐步追求多元化与完善化的过程。在我国,最早的应用技术型大学可以追溯到中国改革开放初期。1979年2月,经国务院批准,国家劳动总局在天津市和吉林省创办了两所技工师范学院,即天津技工师范学院(现更名为天津职业技术师范大学)和吉林技工师范学院(现更名为吉林工程技术师范学院),标志着中国应用技术型高等教育的初步探索。

而在国际上,以德国为例,19世纪中叶以后,随着工业化的推进,企业和社会迫切需要能掌握理论知识又具有实践能力的高层次专业技术人员,大量培养专业工程技术人员的院校应运而生,为该国经济复兴和迅速发展提供了重要的技术支持和人才保障。

2.2 人工智能时代对高校建设的影响

当前,随着人工智能技术的快速发展,高校纷纷设立人工智能专业,构建“人工智能+X”复合专业培养新模式。这不仅包括专门的人工智能学院和智能科学与技术交叉学科博士点,还涵盖了与人工智能相关的多个学科领域,如计算机视觉、自然语言处理、机器学习等。而社会面也更加需要具有跨学科知识和技能的复合型人才。由此,高校应该注重培养学生的综合素质和创新能力,鼓励学生跨学科学习和研究,形成多元化的人才培养体系。与此同时,人工智能技术具有高度的实践性和创新性。高校应该加强实践教学和创新能力培养,为学生提供更多的实践机会和创新平台,激发学生的创新精神和创造力。

综上所述,人工智能时代对高校建设产生了深刻的影响。高校应该积极应对这些变化和挑战,加强学科建设、创新教学模式、优化管理方式和提升人才培养质量,以适应人工智能时代的发展需求。

而人工智能技术的发展也对高校的国际化提出了新的挑战。不同于经典数理科学中百花齐放、多种理论体系同时发展的科学演化过程,人工智能学科进步速度快,知识技能的相互替代性极强,如果不能做好国际化工作,对科研前沿和培养模式等缺乏广泛而深刻的视角,就会在落后或非主流的科研成果或教育方法上浪费时间与资源,并造成人才发展的阻滞。

3 应用技术型大学中的国际化方法讨论

任何大学内的资金、人力、政策等资源都是在各类建设中有机分配的。国际化过程能调用的资源并非无上限。基于此,作者及其所在团队认为,国际化进程主要通过学生培养、教师成长、产学合作(平台建设)这三方面进行建设。而这三者之间并非独立,而是有机结合、相互支持的。由此,本文建立了一种国际化有效性最大化的指标体系,让各类国际活动按照一定权重有序展开并互为支持。这一指标体系如表1所示:

表1.国际化建设指标表

|

指标 |

单位 |

|

升学 |

人次 |

|

国际交流学生 |

次 |

|

国际交流教师 |

次 |

|

国际活动 |

人次 |

|

国际标准对接课程 |

个 |

|

全英文课程 |

个 |

|

国际合作项目 |

个 |

|

国际合作班 |

个 |

|

国际合作实验室 |

个 |

|

国际竞赛获奖 |

人次 |

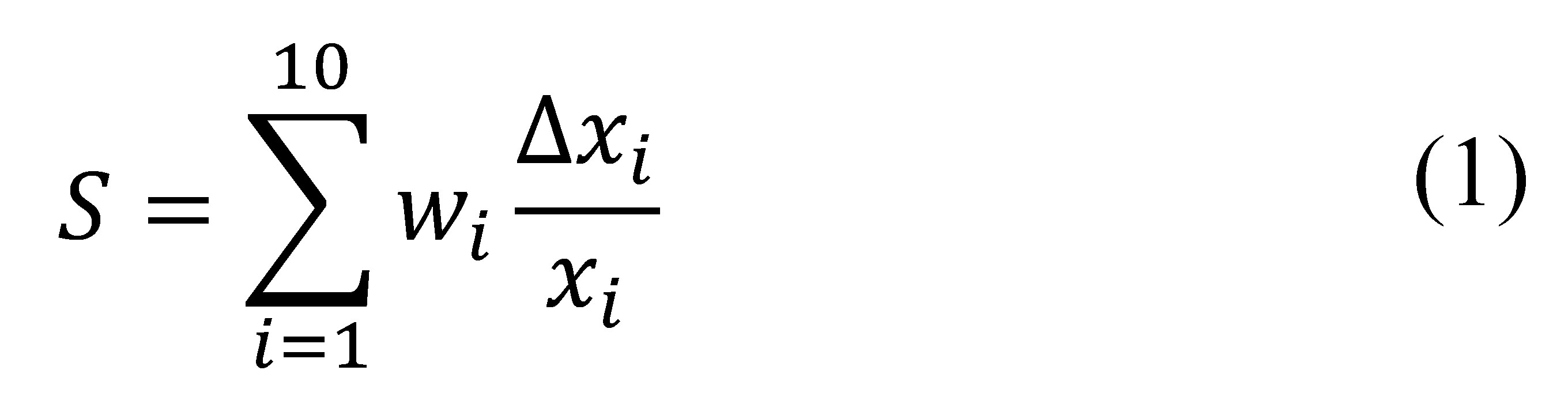

以上各项指标按照可以按照公式(1)组织成一种打分方式,衡量一个高校内年度之间,或多个高校之间的国际化建设水准:

其中,xi为每一项指标的绝对数值,通过 进行归一化,以防止统计单位不统一的情况发生。式中的 为每一项指标的权重。该权重可以通过以下三种方式获得:(1)鉴于多数应用技术大学建校年限较短,缺乏存量数据,wi可将所有设为等值1,在统计年限较长后再进一步改良模型;(2)在数据较为充足的情况下,利用主成分分析法将以上10个指标进行分组加权,提高模型精度;(3)在数据量足够训练模型的情况下,利用当前发展成熟的神经网络模型,对这一指标体系进行参数的学习,真正将我们所传授的知识用在我们传授知识的方法上。

进行归一化,以防止统计单位不统一的情况发生。式中的 为每一项指标的权重。该权重可以通过以下三种方式获得:(1)鉴于多数应用技术大学建校年限较短,缺乏存量数据,wi可将所有设为等值1,在统计年限较长后再进一步改良模型;(2)在数据较为充足的情况下,利用主成分分析法将以上10个指标进行分组加权,提高模型精度;(3)在数据量足够训练模型的情况下,利用当前发展成熟的神经网络模型,对这一指标体系进行参数的学习,真正将我们所传授的知识用在我们传授知识的方法上。

4 国际化过程中的思政探索

应用技术类人才多就业与工程应用行业或科研机构,多涉及高精尖技术,具有较高的保密需求,与此同时,容易接触海量与国计民生相关的数据。从业人员的思政水平与科学技能应同时成为高校培养人才的重点。但由于应用技术类大学中的学科领域,作为独立的招生专业往往在教育部的官方学科划分中出现较晚,一个典型的例子就是人工智能学科,其课程体系往往从计算机科学、数学、统计学等专业中抽选相关课程快速组合完成,缺乏系统性,更缺乏与思政教育相关的课程接口[11–13]。

本文认为,培养应用技术型人才的过程中,思政建设的核心目标是引导学生以科学伦理和思辨能力作为基本的行业指引和行为操守,加强建设理论科学与应用科学的决心,并提高自身在复杂科技环境中的分辨与思考能力。但如果直接将思政教育生硬地安排在课程中,会形成知识结构衔接不紧密的问题,尤其在理工科课程中显得刻意而突兀,会影响学生对这部分知识技能的接受。

本文以及作者相关的研究,提出了一种将思政能力培养融入理论知识模块的联动方法。以作者主讲的《人工智能数学基础》课程的为例,按照课程设置,在每个章节分为“数学基础”、“人工智能应用”和“编程实操”三个部分进行教学。在“数学模块”中,申请人发现了大量来源于中国古代和近代史的数学知识,在讲授这类知识过程中发现,不但可以加强学生对数理知识中人文因素的认知、还可以在一种理性而自然的状态下加强学生的知识自信,并引发学生对于科学中历史、政治、伦理等因素进行深入思考,提升学生在后续的学习和就业中的思考格局。作者与其他各专业的教师进行了探讨,认为在大多数课程中都可以挖掘并设计出一系列的“思政模块”,与前文中的纯理论模块形成完整的教学链路,实现人文素养与科学能力的联动。

5 总结

本研究基于当前的人工智能时代对于新工科的人才培养要求,提出了一种应用技术类大学国际化的建设框架和评估体系,并为参与该过程的高校师生设计了一种提高思辨能力的思政方法。这一理论体系既可以作为教学改革独立的课题,也是应用技术类大学建设这一宏观课题的重要组成部分,并可为其他类型高校的国际化建设提供参考。

致谢

本研究受到以下项目基金的支持:广东省高等教育科学研究专题”人工智能人才培养的产学互增理论与应用研究”(2023GXJK471);深圳技术大学教学改革项目“产学互增式成长型人工智能人才培养”(20231056010015);深圳技术大学教学改革项目“面向应用型本科的数据挖掘教学实践与探索”(20231056010014)。

参考文献

[2] 张应强, 姜远谋. 后疫情时代我国高等教育国际化向何处去[J]. 高等教育研究, 2020, 41(12): 1-9.

[3] 陈斌. 建设应用技术大学的逻辑与困境[J]. 中国高教研究, 2014(8) :4.

[4] 查吉德. 应用技术大学发展路径分析[J]. 重庆高教研究, 2016(01): 009.

[5] 孙士伟. 中国应用技术大学发展战略的研究[J], 2024, 09-27.

[6] 黄杨程. 后疫情时代下我国高等教育国际化发展的挑战及对策[J]. 时代人物, 2022(7): 0247-0249.

[7] 吴坚. 当代高等教育国际化发展[M]. 人民出版社, 2009.

[8] 李素敏. 高等教育国际化对中国高等教育发展的影响[J]. 高等教育研究, 2009(4): 4.

[9] 宋文红, 朱月娥. 21世纪中国高等教育国际化的思考[J]. 高等理科教育, 2002(4): 6.

[10] 贾积有. 国外人工智能教育应用最新热点问题探讨[J]. 中国电化教育, 2010(7): 6.

[11] 张剑平. 关于人工智能教育的思考[J]. 电化教育研究, 2003(1): 5.

[12] 余胜泉, 汪凡淙. 人工智能教育应用的认知外包陷阱及其跨越[J]. 电化教育研究, 2023, 44(12): 5-13.

[13] 赵嘉, 陆伟锋, 谭德坤, 等. 人工智能课程群思政教学资源的挖掘,整合与融入[J]. 南昌工程学院学报, 2024, 43(2): 96-100.