Downloads

Download

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

吸入一氧化氮对慢性阻塞性肺疾病合并肺动脉高压患者治疗效果的研究

邹加林,曾李*

重庆医科大学附属璧山医院(重庆市璧山区人民医院),重庆

重庆市璧山区科学技术局科技计划项目,项目编号:BSKJ2023012

摘要:目的:探究吸入一氧化氮(Inhaled nitric oxide,iNO)治疗慢性阻塞性肺疾病(Chronic obstructive pulmonary disease,COPD)合并肺动脉高压(Pulmonary hypertension,PH)患者的临床疗效。方法:选取2024年1月至12月于本科室收治的36例COPD合并PH患者,采用随机数字表法均分为实验组与对照组(各18例)。实验组在常规治疗基础上加用iNO疗法,对照组仅接受常规治疗,对比分析两组患者的临床疗效、安全性及相关指标差异。结果:实验组治疗总有效率显著高于对照组(P<0.05);两组患者治疗期间均未出现严重不良反应,组间安全性差异无统计学意义(P>0.05)。结论 对于COPD合并PH患者,iNO辅助治疗可有效改善机体氧合状态,降低肺动脉压力,加速呼吸困难症状缓解,缩短整体治疗周期与住院时长,具有显著的临床应用价值。

慢性阻塞性肺疾病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD)是全球范围内发病率和死亡率均居高位的呼吸系统疾病,已成为世界第三大死因,仅次于缺血性心脏病和脑卒中,严重威胁患者的生命健康与生活质量[1-3]。随着COPD病情的持续进展,肺组织结构遭到进行性破坏,进而引发肺血管病理改变,导致肺动脉高压(Pulmonary Hypertension,PH)的发生[1,4,5]。作为COPD最常见且最为严重的并发症之一,PH显著增加了患者的死亡风险,是影响疾病预后的关键因素。临床研究证实,有效控制PH对于延缓肺心病进程、改善患者生存质量及远期预后具有不可忽视的重要意义。

一氧化氮(Nitric Oxide,NO)信号通路调控机制复杂,涉及多种关键影响因子,在PH的发生发展过程中扮演着核心角色。大量研究表明,NO不仅参与肺血管张力的动态调节,还在肺血管重构进程中发挥重要作用,是介导COPD向肺心病演变、影响患者肺功能的关键生物活性分子[6]。

目前,外源性补充NO已成为临床降低PH的重要策略。其中,吸入一氧化氮(Inhaled Nitric Oxide,iNO)疗法在新生儿持续性肺动脉高压的治疗中已得到广泛应用并取得显著疗效,成为该领域的一线治疗方案[7]。然而,相较于儿科临床的成熟应用,iNO在成人COPD合并PH治疗中的研究仍处于探索阶段,相关临床证据极为有限。尽管传统治疗手段在COPD合并PH的管理中取得一定进展,但普遍存在治疗周期长、起效缓慢、整体疗效欠佳等局限性。

基于此,本研究拟在常规治疗基础上,创新性地将iNO疗法应用于成人COPD合并PH患者。通过系统监测肺动脉压力、评判患者临床症状缓解程度,全面评估iNO疗法的临床应用价值,旨在为该类患者的治疗策略优化提供创新性的临床依据与实践参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2024年1月至12月期间,本科室共收治36例慢性阻塞性肺疾病(COPD)合并肺动脉高压(PH)患者。具体分组及筛选标准如下:纳入标准:(1)符合《慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2021年修订版)》中COPD诊断标准[1];(2)符合《中国肺动脉高压诊断与治疗指南(2021版)》中PH诊断标准,即心脏彩超检查显示肺动脉收缩压(PASP)>40mmHg[5];(3)研究期间未参与其他临床研究。排除标准:(1)由其他病因导致的PH;(2)既往确诊支气管哮喘或其他过敏性疾病;(3)合并支气管扩张、间质性肺炎等肺部疾病;(4)存在脑血管疾病、恶性肿瘤或造血系统疾病;(5)缺乏随访记录或关键研究资料不全。 采用随机数字表法将患者均分为实验组与对照组,每组各18例。经统计学分析,两组患者基线资料(包括年龄、性别、病程等)差异无统计学意义(P>0.05),具有良好的组间可比性。所有患者家属均充分知悉研究内容,并签署知情同意书。本研究已通过医院医学伦理委员会审批。

1.2 方法

实验组与对照组患者入院后均接受常规对症治疗,治疗措施涵盖机械通气、解痉平喘、纠正水电解质紊乱、抗感染治疗、维持酸碱平衡及心功能支持等。在此基础治疗之上,实验组加用吸入一氧化氮(iNO)治疗:采用深圳睿普NO治疗仪,将其连接于呼吸机湿化瓶后的输出管路。治疗初始阶段,设定NO吸入浓度为15-20ppm,持续应用1小时后,调整为5-10ppm并维持治疗,后续根据患者病情变化动态调整NO浓度。机械通气采用德尔格呼吸机,以PC-BIPAP模式实施常频通气,参数根据患者个体状况进行精准调节,具体为:呼吸频率16-18次/分钟,吸入氧浓度35%-70%,吸气峰压25-35cmH2O(1cmH2O=0.098kPa),呼气末正压3-5cmH2O。对照组仅接受常规治疗及机械通气,其通气模式、参数设定、治疗疗程等均与实验组保持一致。

1.3 观察指标及评价标准

疗效评价标准如下:(1)显效:肺动脉高压水平显著下降,基本恢复至正常范围,同时紫绀、呼吸困难等典型临床症状得到明显改善;(2)有效:气促、紫绀等临床症状有所缓解,肺动脉压力值逐步接近正常水平;(3)无效:紫绀、气促等临床症状无明显改善,治疗后的肺动脉压力指标与治疗前相比无显著差异。

治疗总有效率=显效率+有效率。此外,对患者治疗期间出现的不良反应例数进行详细统计,据此计算不良反应总发生率。

1.4 统计学处理

使用Epidata 3.0进行数据输入,并借助SPSS 22.0软件对研究中观察指标进行分析。计数数据以数量(n)和百分比(%)形式呈现,并使用χ2检验进行数据分析。实验组与对照组之间存在显著差异,P值小于0.05,表明差异具有统计意义。

2 结果

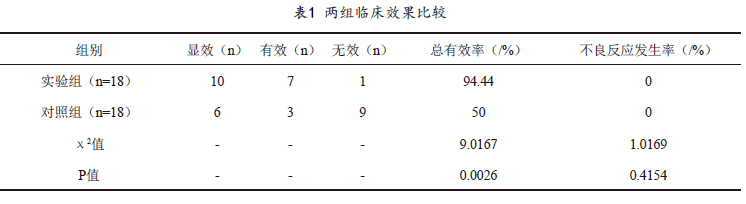

治疗结果显示,实验组治疗总有效率达94.44%,显著高于对照组的50%,组间差异具有统计学意义(P<0.05)。安全性方面,两组患者在治疗期间均未发生严重不良反应事件,组间不良反应发生率差异无统计学意义(P>0.05),具体数据详见表1。

3讨论

COPD是以持续性气流受限伴呼吸系统症状为核心临床特征的慢性疾病,其病理学改变主要表现为气道和(或)肺泡结构功能异常。作为全球发病率和死亡率居高不下的重大公共卫生问题,慢阻肺的发病机制至今尚未完全明晰[1-2]。PH作为COPD进展为肺源性心脏病的关键病理阶段,可导致肺血管阻力显著升高,加重右心室后负荷,进而引发右心室肥厚并最终发展为右心衰竭[3-5]。因此,有效控制PH对于降低肺动脉压力、延缓肺心病进程、改善COPD患者生存质量及预后具有重要临床意义。

目前,临床针对COPD合并PH的治疗方案,通常是在COPD常规治疗基础上,联合应用前列环素(PGI2)、内皮素(ET)受体拮抗剂、磷酸二酯酶-5(PDE-5)抑制剂等PH靶向药物[8]。然而,尽管采取了上述综合治疗措施,患者的死亡风险依然居高不下,提示现有方案尚未能从根本上逆转PH的病理进程。

NO具备突出扩张血管效果,吸入NO之后到达肺泡并以弥散的方式将肺泡-毛细血管作为渠道进入肺血管平滑肌,实现松弛肺血管平滑肌,并达到扩张肺血管的效果。NO进入患者的血管后,可迅速与血浆中的血红蛋白结合,并在短时间内被代谢清除,因而不会在体内蓄积,也不会对患者造成严重不良影响。与传统的扩血管药物治疗方案相比,NO吸入疗法具有更高的肺血管选择性,能够显著降低肺动脉压力[6-10]。同时,该疗法还克服了传统治疗可能引发体循环低血压的弊端,安全性更高。

本研究中通过iNO可改善相关患者血氧状态,降低肺动脉压力,增快呼吸困难症状缓解速度,缩短治疗和住院时间,临床效果显著。

参考文献

[2] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2021 REPORT) [EB/OL]. (2020-11-20) [2021-07-15].

[3] Wang C, XU J, Yang L, et al. Prevalence and risk factors of chronic obstructive pulmonary disease in China (the China Pulmonary Health[CPH] study): a national cross-sectional study [J]. Lancet, 2018, 391(10131): 1706-1717.

[4] Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. ESC/ERS Scientific Document Group. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Respir J. 2022 Aug 30: 2200879.

[5]中华医学会呼吸病学分会肺栓塞与肺血管病学组,中国医师协会呼吸医师分会肺栓塞与肺血管病工作委员会, 全国肺栓塞与肺血管病防治协作组, 全国肺动脉高压标准化体系建设项目专家组. 中国肺动脉高压诊断与治疗指南(2021版)[J]. 中华医学杂志, 2021, 101(1): 11-51.

[6]刘赛利, 艾可龙, 胡长平. 一氧化氮与肺动脉高压及基于一氧化氮信号通路的肺动脉高压治疗药物研究进展[J]. 中国药理学与毒理学杂志, 2023, 37(10): 792-797.

[7]倪黎明. 新生儿持续肺动脉高压[J]. 实用儿科临床杂志, 2011, 26(2): 86-88.

[8]Shailendra P Kushwaha, 赵勤华, 王岚, 张锐, 荆志成. 肺动脉高压药物治疗新进展[J]. 中华心血管病杂志, 2014, 42(9): 786-789.

[9]中华医学会呼吸病学分会呼吸治疗学组, 中国医师协会呼吸医师分会呼吸职业发展委员会呼吸治疗师工作组. 一氧化氮吸入疗法临床应用专家共识(2024版)[J]. 中华医学杂志, 2024, 104(26): 2386-2400.

[10]丁悦加, 贾建伟, 葛慧青. 成人吸入性一氧化氮治疗及其临床应用进展[J]. 国际呼吸杂志, 2024, 44(1): 110-114.